微雕是中国传统工艺美术中最为精细微小的一种工艺品,微雕艺术是集中国文化精华的袖珍艺术品,是雕刻技法的一门分支,为微观雕刻一个门派,微雕一般指微细的圆雕、浮雕和透雕(镂空雕)等。所表现出来的多为自然界相像的东西。微雕是凸出来,富立体感。它甚至可以在米粒大小的象牙片、竹片或数毫米的头发丝上进行雕刻的,其作品要用放大镜或显微镜方能观看到镂刻的内容,故被历代称之为"绝技"。

馆藏作品:常世琪《金刚经》 4.85×2.78×0.69cm

《金刚般若波罗蜜经》源自天竺的大乘佛教,是佛教经典中的一部。在中国文化中,《金刚经》的影响之大,流传之广,是佛教其他经典所无法比拟的。《金刚经》强调“心无所住”,被誉为智慧无双,佛法无边的永恒经典。微雕《金刚经》材质是是猛犸象牙,在不到6平方厘米的面积里雕刻了5000多字的《金刚经》,常大师微刻书法取法苏东坡,重在写“意”,笔划舒展,轻重错落,大小悬殊,具有很强的韵律感。作品另一面雕刻了敦煌的观音像,眉清目秀,雍容慈悲。这些细节都必须借助5至10倍的放大镜观察才能“明察秋毫”,堪称“绝活”。作品还用多种材料装饰,四周用岫玉、玻璃、18K金包边,尽显华贵。作者介绍,从事微雕,既需要扎实的艺术功底,更需要敦厚、笃定的襟怀。他进行微雕创作并非像人们想像的那样借助显微镜,而是凭肉眼、手感、意念而成。

微雕施工极小,没有相当高的微观雕刻技艺和书法功底以及熟练运用微雕工具的技能是难以完成的,且刻作时,要屏息静气,神思集中,一丝不苟。

微雕,顾名思义,是一种以微小精细见长的雕刻技法,微雕分立体雕和平面书画雕,平面书画雕也叫"微刻"是凹进去的,属于"阴雕""浅雕"一类,而立体雕"则指"圆雕""浮雕""透雕"属于阳雕一类,微雕既是微观艺术。也是书画艺术雕塑艺术,不同的是这些作品极其微小,如微雕家石峰微雕的世界最小油画《蒙娜丽莎》作品只有0.4厘米×0.5厘米,作品虽然是原作的几十万分之一,但在180倍的显微镜下观看,一些细节刻画,油画肌理人物神情,比例设色,远近关系和明暗关系等依然处理得非常逼真。欣赏微雕讲究环境要安静,当你深入进去就仿佛被带进另一个幽静的微观世界里,会忘掉周围一切,这种感受是其它艺术没有的,只有微雕艺术才有这种独特的魅力。

中国微雕历史源远流长。远在殷商时期的甲骨文中,就出现微型雕刻。战国时的玺印小如累黍,印文却有朱白之分。众所周知的魏学洢的《核舟记》,也是中国历史上微雕艺术的经典之作。近代微雕大师于硕,与吴南愚有"南于北吴"之誉,于硕于金石书画之外,精于微雕,1915年其作品《赤壁夜游》曾获巴拿马万国博览会金牌奖。天津博物馆收藏其作品六件。

早期受观看和雕刻设备的限制微观雕刻较少,随着时代进步和科技发展,能够用于观看更微小物体的仪器和极精细又坚韧的工具出现,致使微雕作品越来越小,雕刻难度也越来越大。微雕有雕和刻两种形式,雕指圆雕浮雕等阳雕,刻指阴雕,一个偏重空间艺术,一个讲究平面艺术,历史上把这两种艺术形式统称为中国的微雕艺术,微雕因精细,对材质要求很高,《核》、《骨》、《象牙》、《竹》等都是《微雕》的很好材料。"微刻"是以刀代笔,绘画写字,不但有刻还有设色;讲究绘画艺术,"圆雕浮雕透雕"讲究雕塑艺术,不同的只是微小而已。

馆藏作品:包英志《滕王阁序》 4.3×4.3×16cm

《滕王阁序》印章为名贵的巴林粉冻石方章,质地细腻润泽, 色泽纯净,为巴林石中精品。印钮以圆雕的技法巧色雕刻出一瑞兽仰天长啸,其造型浑圆饱满, 形态雍容大度,雕刻细腻精美。边款微刻王勃《滕王阁序》,共766字,每字在0.6毫米左右,放大200倍观之, 字体端庄挺拔, 遒劲爽利,金石趣味盎然。铁笔微刻,关键之处是通过行刀时的轻重、徐疾进行精微掌控,来体现书法虚实浓淡的笔情墨趣,微刻运刀起行转收在毫厘之间,目力不可能全窥,全凭作者调心息念,用独家心法运气注力于锋刃,才能从心所欲。印面篆刻“中国工艺美术大师博物馆”,朱文。结体端庄,布局疏密有致,刀法以冲刀为主,简洁明快。

微雕还有软派硬派之分,软派是在象牙发丝等软材料雕刻,硬派是在玛瑙玉石瓷器等6度以上的硬质材料雕刻,相对难度来说,硬材雕刻难度更高。

很多微雕作品中常常见有阳雕和阴雕技法共同实施来创作的。篆刻边款艺术是微刻艺术产生和发展的基础。明清以来,不少文人雅士在印章这方寸之中,用铁笔题书作画,寄托情趣,自娱自乐。及至寿山石成为印章材料之后,寿山石的微雕艺术便开始出现。清初杨璇、周彬都曾在寿山石雕品的花纹僻处刻以小字,"西门薄意派"雕刻大师林清卿也常在所刻作品的草丛、石缝中以极细的笔画刻上自己的姓名和制作年月,以后更有人在印章方柱的四边,以极细微的文字,雕刻古人诗词作为边款。

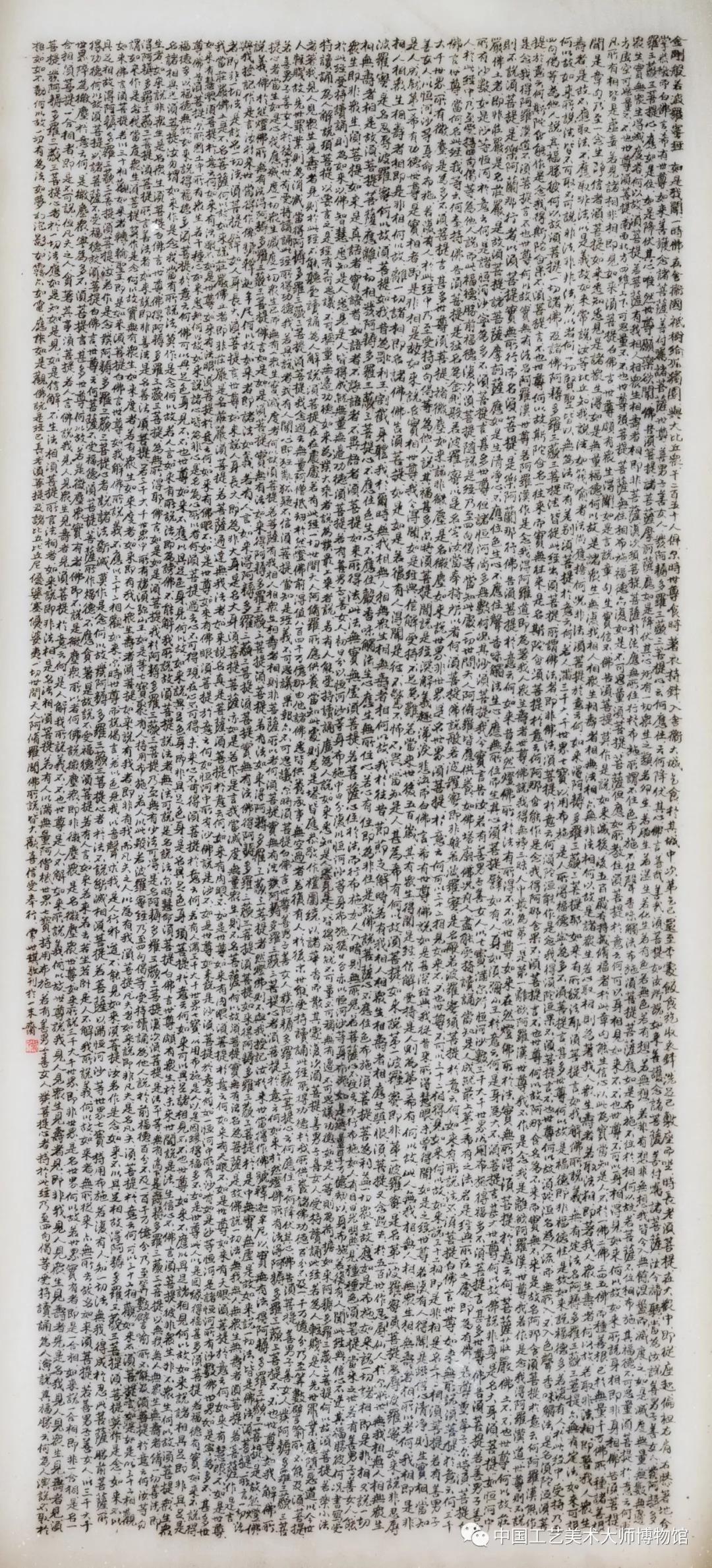

馆藏作品:潘啟慧《般若波罗蜜金刚经》长30cm 宽13.5 cm潘启慧上世纪八十年代初研习微刻技艺,通过近三十年的研习,其微刻书画已达到世界一流水平。他的微刻书法作品无论楷、行、篆、隶、草各体都具有穿容书法的笔墨神韵,其刻字密度可达每平方厘米两万字左右。相比于煤炭、化工等大型的工程项目,微雕施工极小,但是在潘启慧的刻刀下,毫厘之间,隐藏着大千世界。这件《般若波罗蜜金刚经》选用质地细腻的墨晶石进行雕刻,5130字镌刻于不足3平方厘米的面积之上,其作品内容要用放大镜或者显微镜才能看到,字若蚁足,然清晰可识,且行笔生动流畅,不失墨笔书法的韵味,令人叹为观止。

到了20世纪60年代,随着放大镜等先进科学仪器在微雕领域的运用,微雕艺术便成为一种别具一格的崭新艺术。在很多微雕作品画面上常常兼有微刻诗词或文章,此时人们也越来越认识到微刻文字书法效果重要性,那些虽刻得细微的某些作品无非蚁足一堆,在放大镜下观察,波磔点划,不成样子,字型或呆板,或歪斜,或扭曲,实不足取。尤其在微雕作品上的微刻功力怎样,也成了评判微雕作品的成败。好作品之所以受到人们推崇,除了微雕技法外,究其原因还在于微刻布局而又要表现出铁划银钩的书法功底。清朝微刻大师于硕其擅长在折扇边骨上进行微刻,能在指宽的扇骨刻三十行字,且无一败笔,笔笔有帖气。现代雕刻家因受竹子本身材质的限制,已极少在竹子上微刻如此小的文字。

馆藏作品:潘啟慧《三羊开泰》长10cm宽10cm 高16 cm

三羊开泰,最早出自中国古代传统文化典籍《易经》,指“冬去春来”之意。《说文解字》说:“羊,祥也”,羊在中国古代又被当成灵兽和吉祥物。很多“吉祥”的铭文都写成“吉羊”。“羊”和“阳”同音,“三羊开泰”和“三阳开泰”都是吉祥之意。这件《三羊开泰》选用黑灰色冻石,四方底座一面雕有释加牟尼头像,并有《金刚经》的微雕,上有跪伏在葱郁草地的三只小羊,取意吉祥,表示大地回春,万象更新的意义,也是兴旺发达,诸事顺遂的称颂。

微雕特别讲究选材,其石材质地要求绝对精纯,容不得有半点砂格和半丝裂纹,因为半个砂点就可能破坏了一个精细画面或10多个汉字。其次,微雕的刀具也是特殊的细刀,既要尖细,又得锋利。第三,要有特别精熟的书法和国画功底,雕刻的时候才可进行"意雕"、""意刻"。第四,临场要屏息凝神,集中意念,毫厘千钧,一气呵成。第五,运刀要稳、准、狠,微雕的刀即是笔,功力不足,因微失控,刀不达意。在微雕作品上配微刻题款一定要讲究书法效果,那些见大显丑,字之歪斜,行之不齐,画之失准,配之失调,都是创作者应避免的。第六,应把握刀具与石材所产生的线条变化的艺术效果。只有这样,才能使书法和刀法笔意达到完美的统一。

馆藏作品:周信兴《茶经》14×6cm

在紫竹、象牙、红木、毛发等材质上将微雕艺术发挥的淋漓尽致。其作品古朴端庄、风格独特。书法字体楷行、草、隶、篆皆能,微刻书法苍劲、飘逸、流畅,以小见大。这幅作品是将陆羽七千余字的《茶经》和一煮茶图刻画在不足十平方厘米的竹简之上,须辅以放大镜才能详观,形成诗、书、画三位一体的微雕精品,正可谓“奇夺天工、华夏一绝”。