馆藏作品:张松茂 《桃源问津》 500×200cm

《桃源问津》为粉彩瓷板画,先是在烧制好的瓷板上用粉彩釉料以中国画的方式绘画,再烧制装裱,作品借鉴明代文征明的“桃源问津图”,融入自身绘画风格加以创新,全图远山冈峦,叠翠连绵,溪水蜿蜒,树木葱郁,屋舍村庄,掩映其间。有人伫立门外远望;有人携幼俯身对话;有人置身于牛群之中,人物洒脱自然,色彩淡雅恬静,景物布局错落有致、层次分明,使人有身临其境之感,心旷神怡。

馆藏作品:唐自强 《神奇仙石峰》 165×240cm

唐自强擅瓷雕,喜新彩,而且在新彩瓷画上有较高的造诣,尤以山水画见长。《神奇仙石峰》为釉上新彩,先是在烧制好的瓷板上用新彩釉料以中国画的方式绘画,再烧制装裱。作品向世人展示了一副混然天成的人间仙境,奇峰罗列,怪石嶙峋,云蒸霞蔚,令人不禁置身于苏轼《题西林壁》中 “远看成岭侧成峰,远近高低各不同”的意境之中,晨雾弥漫的山林,更有一种飘逸的美,静谧清新。

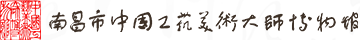

馆藏作品:王隆夫《钟馗》 74×50cm

《钟馗》以工笔兼写意的手法塑造形象,右边款识:“乌纱破帽大红袍,举步安闲扇慢摇。人笑终南钟进士,鬼符文字价谁高。己巳年夏六月酷暑,王隆夫挥汗,以白石翁句写此图于珠山南麓。”钟馗司职捉鬼,形骇于人,为妖魔所惧怕,遂可保“万事太平”。民间苍黎常以其画像悬于屋宇中堂,以祈福求安。作品中钟馗弓背缩颈,虬髯飞扬,宽衣博袖,帽翅飞翥,身形魁梧,右手执扇,寓意“散福”,尤觉势静而意动,光色交织,饶有别开生面之气象。作品所用线条凝练传神,刚柔并济,起落有致,洵臻乎笔墨之天趣。

瓷板画,又称瓷画。是指在平素瓷板上使用特殊的化工,颜料手工绘画、上釉,再经高烧制而成的一种平面陶瓷工艺品 。瓷板画可装裱、或嵌入屏风中,作观赏用。作为一种文化载体,瓷板画发端于瓷都景德镇,由景德镇烧瓷艺术演绎而来,形成于南昌,主要流传分布在南昌市、景德镇、九江等及邻近省市。瓷板画是瓷器文化与绘画艺术的完美结合,传承了赣文化的历史。

馆藏作品:张育贤《双雀芭蕉图》50×50 cm

《双雀芭蕉图》为瓷板画,其制作方法为先在平素瓷板上使用青花釉料绘画竹子,经高温烧制,再用新彩方式绘画芭蕉与麻雀,釉上釉下相结合,青花与新彩相得益彰。作品中两只麻雀挥动翅膀,腹部采取大胆留白的手法,使之生动洒脱,竹子穿插错落有致,一片硕大的芭蕉叶从上而下婆娑纷披,虽不见芭蕉树的完整体态,但虚实相生,蕴涵着风雨阳光无限生机。寥寥数笔,随意挥洒,实则笔法凝练简约,尤其是麻雀的用色为点睛之笔,清新淡雅,使画面意趣盎然,充满生气。

馆藏作品:黄卖九 《报春图》 60×30cm

《报春图》构图巧妙,黄卖九以创新的泼墨写意分水青花手法创造了这件独特的瓷板画。分水是绘画青花纹饰的一种技法,根据画面的需要将青花料调配出多种浓淡不同的料水,在坯胎上直接作画,就出现浓淡不同的色调。作品水分饱满滋润,行笔淋漓清澈,笔锋苍劲有力,青白虚实相宜,树枝呈S曲线状自然生动,两只喜鹊形象生动有神,再施以梅花点缀,透射出淡雅怡情,让观者感受到春天来临。

馆藏作品:李进《雄风》58x74 cm

李进创作的作品构思巧妙、形式新颖、内容生动、格调高雅、寓意深刻、笔法精炼、形神兼备,思想性、艺术性都有独到之处。在技法上,他突破了传统人物绘画陈陈相因的类型化模式,把时代风习揉进了艺术创作中。作者以山石为背景,画一威风凛凛的雄狮饰于山石丛中,鬃毛苍劲有力,肌肉纹理分明。画面动静结合,立意新颖,构图奇特,着色清丽淡雅,格调高华,画工精妙传神。

瓷板画的工艺历史悠久,最早可追溯到秦汉时期,到了明中叶真正意义上的瓷板画出现,清中期,随着清代瓷艺的迅猛发展,当时的瓷画艺人致力于把纸绢上的中国画移植到瓷器上,因此瓷板画受到了人们的青睐,成为重要的商品瓷。瓷板画越来越走向兴盛。嵌瓷屏风无论是围屏、插屏还是挂屏,都经常会见到上边镶嵌有装饰意味浓厚的瓷板画。品种非常多,有青花、青花釉里红、五彩、素三彩、斗彩、粉彩、墨彩、浅绛彩等等。绘画、纹饰内容涉及面也很广泛,包括人物、山水、花卉、虫鸟、翎毛、鱼藻、吉祥图案等,几乎无所不包。

景德镇瓷板画始于明清时期。民间曾把它镶嵌在屏风、柜门、床架等处用于装饰。清朝中期的一些民间艺人,运用中国画中浅绛彩的绘画方法进行临摹和创作,开创了瓷板画的先河。

馆藏作品:冯杰《前程似锦》119×259cm

《前程似锦》描绘的是奔腾的八匹骏马。作者笔下的奔马,奔腾驰骋,桀骜不凡,自由奔放,欢快振奋,观之令人惊心动魄,在写实之中充满了浪漫主义的风格。作者以马喻人,托物抒怀,以此来表达前程似锦的追求和祝福。冯杰笔下的马是“一洗万古凡马空”,独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。在技法上,他以中国的新彩为主要表现手法,又参用西方的透视法、解剖法等,逼真生动地描绘了马的飒爽英姿。用笔刚健有力,用料酣畅淋漓。晕染全部按照马的形状结构而施加,颜色浓淡有致,既表现了马的形体,又不影响瓷板画的韵味。结合写意与工笔的技法逼真生动地描绘了马的皮毛、肌肉的变化。马的专注目光,强健的大腿,有力的马尾,形神兼备。给人以自由和力量的象征,鼓舞人们积极向上。

馆藏作品:冯杰 《蒙娜丽莎》 65×80cm

作品取材文艺复兴时代达芬奇所绘的丽莎·乔宫多的肖像画《蒙娜丽莎》。结合瓷板画的技术将旷世艺术品转移到千年不腐的陶瓷载体上。作品的人物细节描绘细腻,蒙娜丽莎脸上那微抿的嘴唇,微挑的眼角和微凝的双目,悄然露出一种恬静、淡雅而又神秘的微笑,自然、纯真、朴素地将一丝不易察觉的、充满着人性情感的内心活动透溢出来。画中人物姿态优雅、笑容微妙,背景山水幽深茫茫,体现了奇特的烟雾状“空气透视”的笔法。蒙娜丽莎双手随意交搭着,肌肤柔润而丰满,结构精谨而准确,状态自然而生动,一种富有青春生命力的血液正在指掌间流淌,这是鲜活而富有生命力的艺术表现。瓷上肖像画作品揉进了油画的色彩、素描的线条,和中国明清肖像画的传神特点,经过多次次描绘和高温烧制,才达到现在的艺术效果。

明清时期,囿于制作工艺水平,瓷板画面积较小,虽有青花、青花釉里红、斗彩、五彩、粉彩几种,但作品远没有器皿类陶瓷多。晚清时期,一种与粉彩工艺风格相近的浅绛彩悄然出现。浅绛彩艺术摒弃了当时粉彩分工细、工艺强,以发样照描的工艺过程,从咸丰年间兴盛以来,一度成为景德镇釉上彩的主要品种,它是由较高素养的文人亲力亲为,以绘画形式表现的陶瓷艺术新门类。

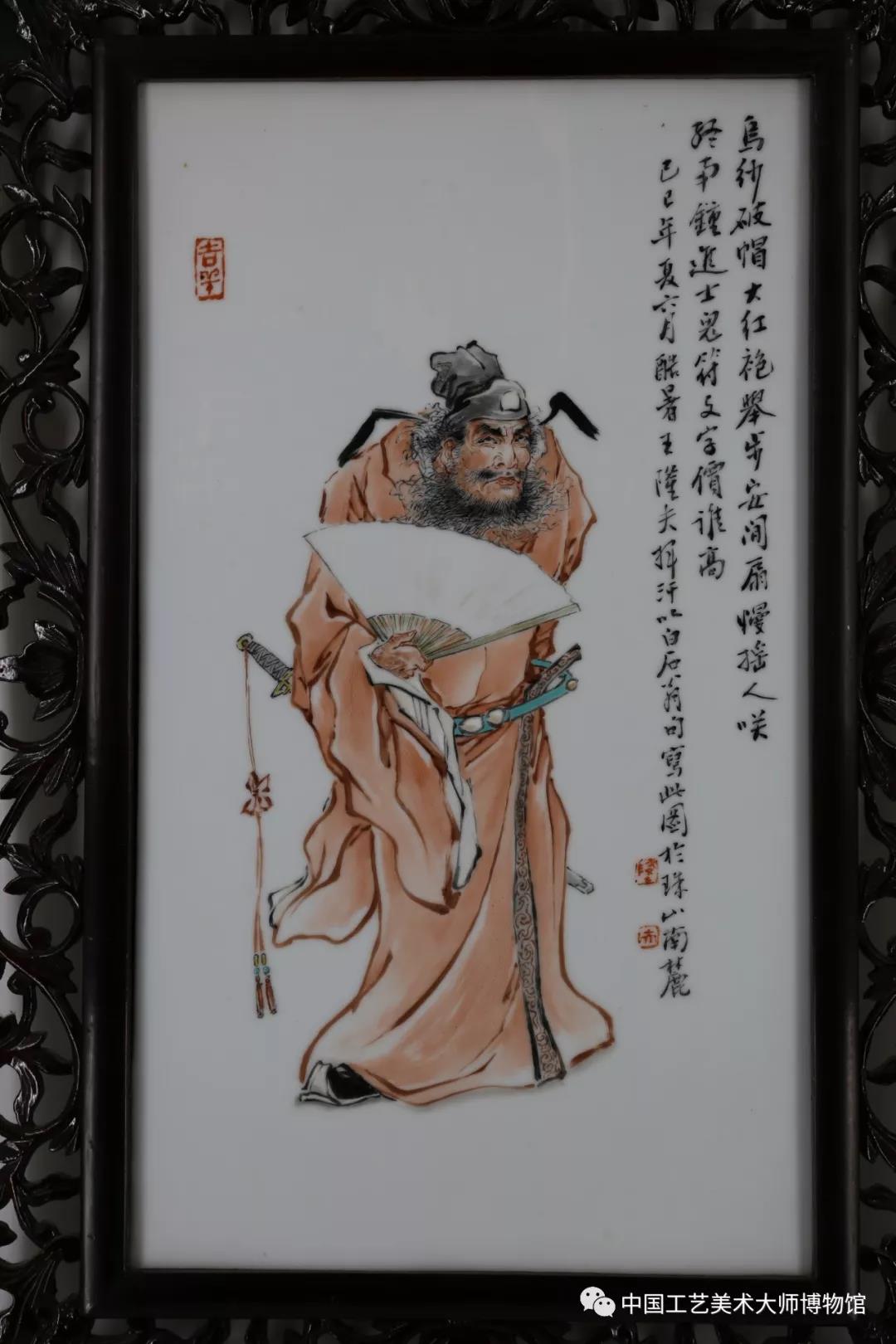

馆藏作品:赖德全 《天下黄河一壶收》 235×117cm

《天下黄河一壶收》植根于中国画基础,以新彩方式绘于瓷板之上,画面布局饱满,重视笔墨意境,气势磅礴,从直观视角描绘了黄河瀑布的雄伟壮观。其运色随心而至,挥洒淋漓,水漫趣生,观者仿佛身临其境,如痴如醉,又让人回味无穷。

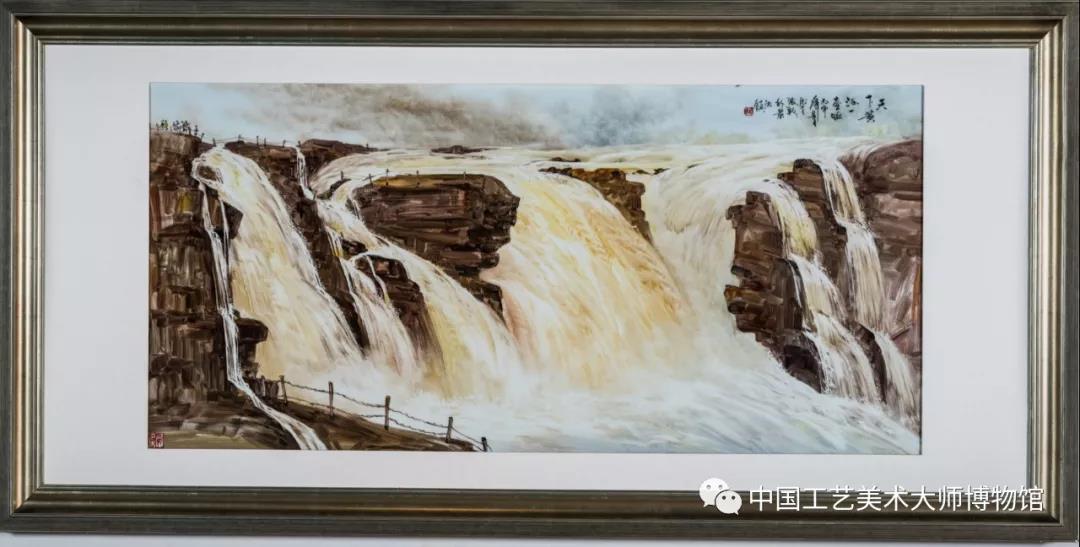

馆藏作品:李小聪《赤壁夜游》 69×36cm

《赤壁夜游》根据唐代诗人苏轼的《赤壁赋》而创作,突出一个“静”字,体现了画艺与工艺的协调。作品右上方配《后赤壁赋》中“江流有声断岸千尺,山高月小水落石出”的诗句。李小聪以勾勒、点缀等笔法交替互用,赋色鲜活明丽,在彩绘处理上以传统粉彩为基础并加以创新,画面烟波浩渺,两岸峭壁陡立,山势险峻延绵,崖岸之间树木葱茏,白茫茫的月色罩着白茫茫的水,白茫茫的江水连着长天,江流边行人伫立,仿佛步入郁然深秀、山色苍茫之境界,顿觉远离城市喧嚣,表现了夜游赤壁的意气风发,抒发了大师的怀古幽思。

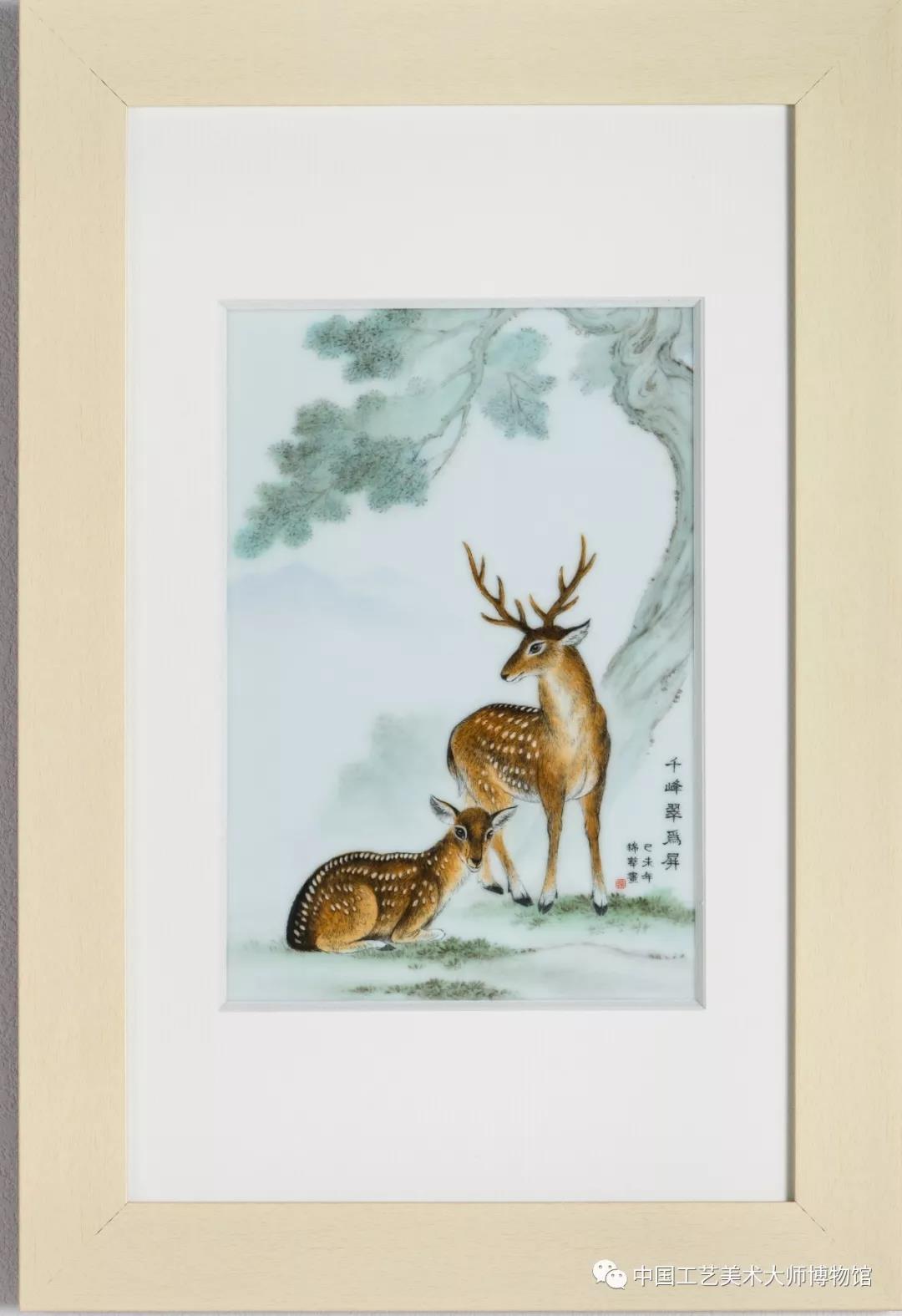

馆藏作品:吴锦华《千峰翠为屏》 20×33cm

《千峰翠为屏》为瓷板画,在平素瓷板上使用釉料手工绘画,再经高温烧制而成。作品以宁静的环境氛围刻画鹿的母与子形象,两鹿依偎,含情脉脉。在吸取传统中国画“神”的精髓的基础上,又结合西洋绘画中严谨的结构透视的原则,准确刻画出鹿的骨骼和肌肉。鹿身各部位运用中国画不同的技法来描绘,表现出鹿的毛色变化,形态逼真,栩栩如生。整幅作品以鹿和松树为题材,古松、翠山与两鹿在用色上形成冷暖对比,画面远处峰峦叠嶂,云雾缭绕,意境远长。松树代表长寿,鹿也是长寿的仙兽,常与仙鹤和寿星一起保护灵芝仙草,寓“禄”,表示长寿和繁荣昌盛,整幅作品有福禄寿喜之意,寓意吉祥。

民国初年,浅绛彩已渐衰微,随之而起的民国粉彩承接了浅绛彩艺术所创的先河,将中国画韵致与粉彩工艺的结合推向了一个新的境界。

20世纪五六十年代,景德镇制作瓷板的技术有了很大提高,为瓷板画创作提供了物质条件。五六十年代景德镇瓷画家在新时代的感召下,走入现实生活,以造化为师,融合古今,用饱满的激情,创作了一批主题明确、寓意深刻、讴歌新社会的瓷板画作品。

20世纪八九十年代,中国社会进入了一个崭新的时代,随着艺术观念和审美情趣的变化,概念化、图说式的传统题材内容去芜存精,从而引起艺术的内容与形式、媒质与风格的变化。瓷画家们情真意切,热血沸腾,为花鸟写照,为人物传神,写高山气质,展丽水风情。

馆藏作品:李文跃 《长安出行图》 80×66.5cm

此件作品表现的是昭君出塞的历史故事,其最大的特点在于线条果断、老练。衣纹样式各异的人物、焦灼的马队、烈日中的胡杨、漫天的黄沙、浩荡的队伍......华夏的繁华淋漓尽致于瓷板之上,用笔干脆地刻画了华夏民族宽宏大度的民族气节。

馆藏作品:曾瑾《郁金香》96×60cm

馆藏作品:程飞《自由之路》110×35 cm《自由之路》

渗透着漫长绵延的深厚历史感,咫尺之幅里容纳着天地气息,巍峨群峰高耸入云,旷寂江渚野渡无人。作品通过描述生存条件恶劣的浩瀚沙漠与骆驼间的“环境与个体”的关系,突出了骆驼族群之间独立的群体差异,艺术地表现了自由之路不是无边无际、无形无味的内涵,而是一种平衡的状态。艺术家既要肩负传承技艺的使命,更要归宿内心,寻找个体艺术的自由之路——不忘初心,砥砺前行的独立精神世界。

瓷板画既继承了中国传统绘画的精华,又兼容了中国陶瓷艺术的优点,是绘画艺术和陶瓷艺术的完美结合,是中华民族无穷智慧的结晶,在中国绘画史和国际绘画艺术领域具有重要地位。瓷板画的传承是内在文化的传承,也是传统文化、精神的具体体现。这门传统的手工技艺从最初的尝试起步阶段到现在的形成规模,历经了一段漫长的蜕变过程。

馆藏作品:傅长敏《牧童嬉戏图》40×40 cm

作品取材乡间牧童嬉牛的常见场景,结合瓷板画的技术将生活画面转移到千年不腐的陶瓷载体上。作品的人物细节描绘细腻,牧童微抿上翘的嘴唇,微眯的双目,插兜的左手,悄然透溢出一种随意、轻松、自然、纯真、恬静之感。画中人物姿态悠闲,老牛憨厚,背景青山白水幽深茫茫,体现了奇特的烟雾状“空气透视”的笔法。

馆藏作品:孙燕明《青花斗彩瓷板人物》60×40 cm

《青花斗彩瓷板人物》中的人物形神兼备,人物的服饰、动作、气质等外在及内涵均体现了中国古画的韵味。并且在瓷板画上,融入雕塑手法,让瓷板更显立体感。

馆藏作品:杨青《清韵》50x50 cm

《清韵》描绘了一幅清代少女荷塘边闲逛的场景。平淡天真的烟雨山峦,悠游所在,澄怀观道,图画描绘出了具有极大诱惑的、纵情山水的林隐村野生活。

近年来瓷板画越来越受到藏友的重视,是缘于瓷板画兼具瓷器与绘画的双重价值,制瓷家同时也是绘画家。瓷板画是瓷也是画,它是陶瓷工艺摆脱纯工艺,融入文人绘画而形成的陶瓷新门类。又因其制作工艺非常复杂,跟其它艺术作品不能相提并论。因瓷板画画家数量少,成功作品数量稀缺,加上瓷板画作品艺术价值、文化价值较高,这些共有的特点推升了瓷板画的收藏价值。所以瓷板画在陶瓷艺术与绘画艺术的边缘获得了发展空间,呈现出旺盛的生命力,并将陶瓷艺术推向了更高的境界。

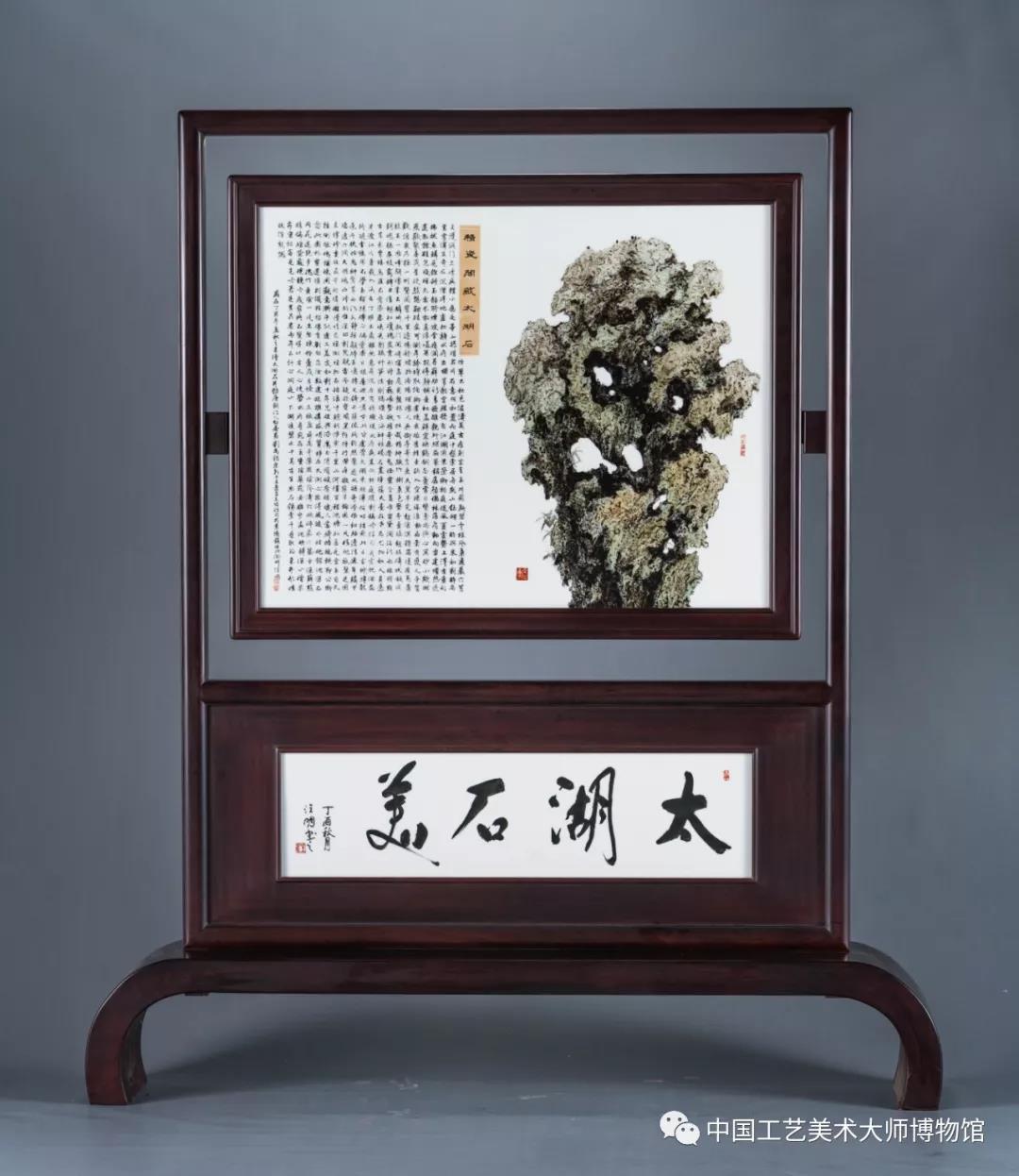

馆藏作品:汪明《太湖石》104×83 cm《太湖石》

为一写生作品,逼真刻画出一太湖石,形象展现出通灵剔透的太湖石“皱、漏、瘦、透”的美。旁白配有唐代诗人白居易、刘禹锡和宋代文豪苏东坡的诗篇。诗书统一于瓷板这一载体之上,富有文人气息。

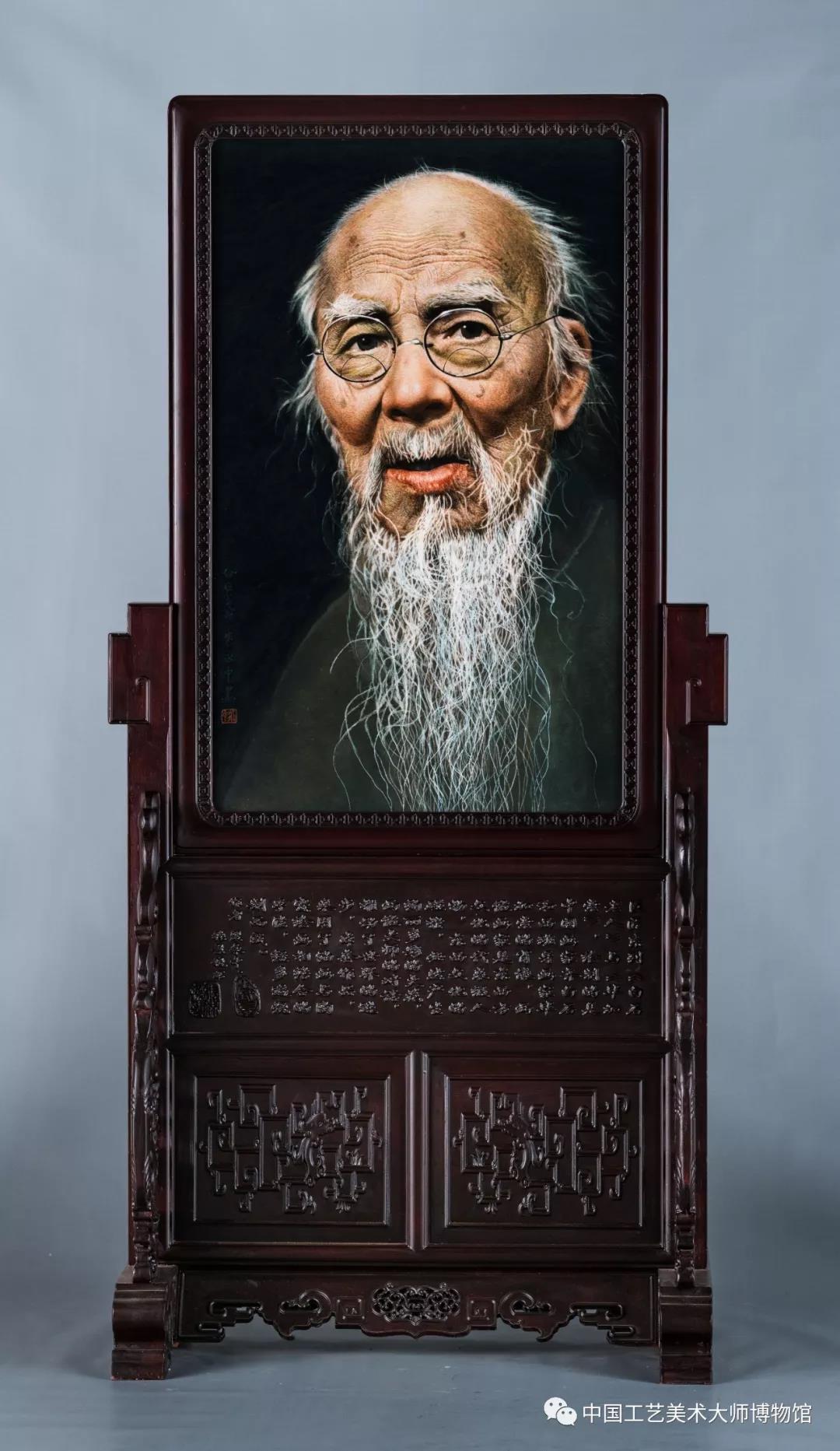

馆藏作品:裴永中《白石老人》屏风尺寸147×76cm 瓷板尺寸90×56 cm

《白石老人》为裴永中参评第七届中国工艺美术大师送审作品。该作品是根据白石老人黑白照片而创作的,更加惟妙惟肖地刻画出了齐白石老先生晚年的形象。人物刻画得极为逼真,白须倔强而有力,皱纹蜿蜒,眼神悠远,再现了一代宗师齐白石的艺术形象。

馆藏作品:刘文斌《一鹭富贵》50x50 cm

《一鹭富贵》 注重虚实远近造镜设景,皴擦有法,点染有度,作品构图严谨,注重色彩的绘画性,色彩饱满明艳,一只白鹭立于盛开的牡丹旁,寓意“一路富贵”,表露出中国传统文化中一脉相承的情韵气质与审美品格。