汴绣,历史悠久,素有"国宝"之称。它继承了宋绣的题材、工艺特点,借鉴了苏绣、湘绣等姊妹绣艺的长处,吸收了河南民间刺绣的乡土风味,并在此基础上创新了大量针法。既长于花鸟虫鱼飞禽走兽,又善于山水图景,刻画人物形象细致传神。绣品既有苏绣雅洁活泼的风格,又有湘绣明快豪放的特点,从而形成了"汴绣"绣工精致细腻、色彩古朴典雅、层次分明、形象逼真的特色。

馆藏作品:王少卿《秋光丽日图》120*60cm

《秋光丽日图》由王少卿在继承“宋绣”针法和广泛吸收民间刺绣针法的基础上设计创作、第四届中国工艺美术大师王素花绣制而成。作品底料选用细腻的绸缎,以天然的蚕丝线绣制,用常见的野菊和观赏菊来表现秋光的主题。大块墨绿色菊花叶的部分托出花朵的鲜亮艳丽,配以蝴蝶飞舞,使得画面活泼生动,充满灵性。画面黄金分割位置部分画以山石水源,完美的与野菊生长的根部相契合,使得画面沉稳丰富。作品风格古典雅致、主次分明,构图饱满而有节奏韵律,右上部分的大面积留白清新明快,视觉效果亮丽唯美。书法题款以行楷搭配,字体大小得当,为整个作品增色不少。

汴绣在北宋时期已与书画结合,有书法、山水、花鸟、楼阁、人物等题材;解放后,汴绣继承了宋代闺绣画的优秀传统,尤其善于绣制古代名作、历史长卷作品。针法运用恰到好处,严整富丽,绒彩夺目,忠实原品,深厚持重。

开封汴绣在建国初期时候,汴绣针法仅有十几种,1958年针法已发展为二十九种,其中继承传统针法十四种,学习借鉴苏绣、湘绣针法五种,创新针法十种,这十种依次如下:蒙针绣、悠针、云针绣、双合针绣、羊毛绣、席蔑绣、包针绣、锁边绣、麦子绣、接针绣。

进入20世纪90年代,汴绣的针法为了更好地适应时代的发展,加强了针法的创新研究和改革,使汴绣在竞争中标新立异。部分新颖的汴绣针法:双面绣、洒线绣、反枪绣、辫子股绣、盘金绣、盘银绣、席篾绣、打籽绣、编绣、发绣、小乱针绣、大乱针绣、滚针绣、垫绣,以及双面异色绣、双面三异绣等。

刺绣的基本针法全国各地大致相似,只是有些名称不同而已。除基本针法外,各地因条件不同发展了自己的特色。在形成独特的传统和艺术风格的过程中,针法的发展和动用起了显著作用。汴绣的色彩搭配较其他绣种明快、奔放,而且在透明上常采用夸张的手法,且层次错落有致,跨度较大,其针法细腻,构图新颖在明暗接序上仍有自己的独到之处。底料上,汴绣用的都是密度很高的塔夫绸或者杭州缎,双面绣还要用透明的纱;用线上,汴绣采用的全是蚕丝,并且为了不同的作品为了体现不同的效果和不同的工艺,通常会把一根丝线劈成若干丝。因为纯手工制作灵活性强,可以根据不同的布质,色彩和题材,合理掌握丝理的变化和劈线的粗细,颜色的过度,从而充分表现了物体的形象和质感。这令汴绣作品看上去比画更加形象生动,色彩艳丽。

馆藏作品:王素花《清明上河图》550*25cm

汴绣发源于宋绣但并非宋绣,二者之间有明显区别。宋绣,起源于北宋,绣品种类繁多,包括衣物、鞋、帽、酒楼的牌额和幌子及其他装饰品;汴绣继承了宋绣的题材、工艺特点,吸收了河南民间刺绣的乡土风味,创新了大量针法,如蒙针绣、悠针绣、云针绣、双合针绣、羊毛绣、席蔑绣、包针绣、锁边绣、麦子绣、接针绣等。《清明上河图》是北宋著名画家张择端的举世名作,长卷真实细腻地描绘了北宋宣和年间京城开封东南郊野风光、市街繁盛的景象,王素花用汴绣的方式重现了这幅作品。它采用天然蚕丝线和缎子进行绣制,在绣制过程中,王素花把汴绣传统技巧和创新针法巧妙的结合起来,达到完美的艺术效果,如:“滚针绣”绣水纹,“反戗绣”绣瓦,“悠针绣”绣动物,“拉链绣”绣锚绳,“蒙针绣”绣柳树,“席篾绣”绣船篷,“平针绣”绣人物等,运用了十多套针法,使绣面上的人物神态各俱,顾盼有情;牲畜动静有致;河水或激流拍岸,或清波涟漪;屋宇亭阁鳞次栉比,有鲜明的立体感和民间特色,使“画”与“绣”相得益彰。

汴绣,与其说是针法和线的劳作,不如说是汴绣人智慧和毅力的结晶,是艺术集大成的珍品。汴绣这朵中国刺绣艺苑中的奇艺被誉为“神州风采”堪称“中国一绝”,有诗写道:“绣绷花鸟逐时新,活色生香可夺真,近世写生谁好手,熙荃画意属针神。”伴随时代前进的步伐,她正绽放得妩媚、娇艳,在世界放出新的光彩,让越来越多的人认识她。

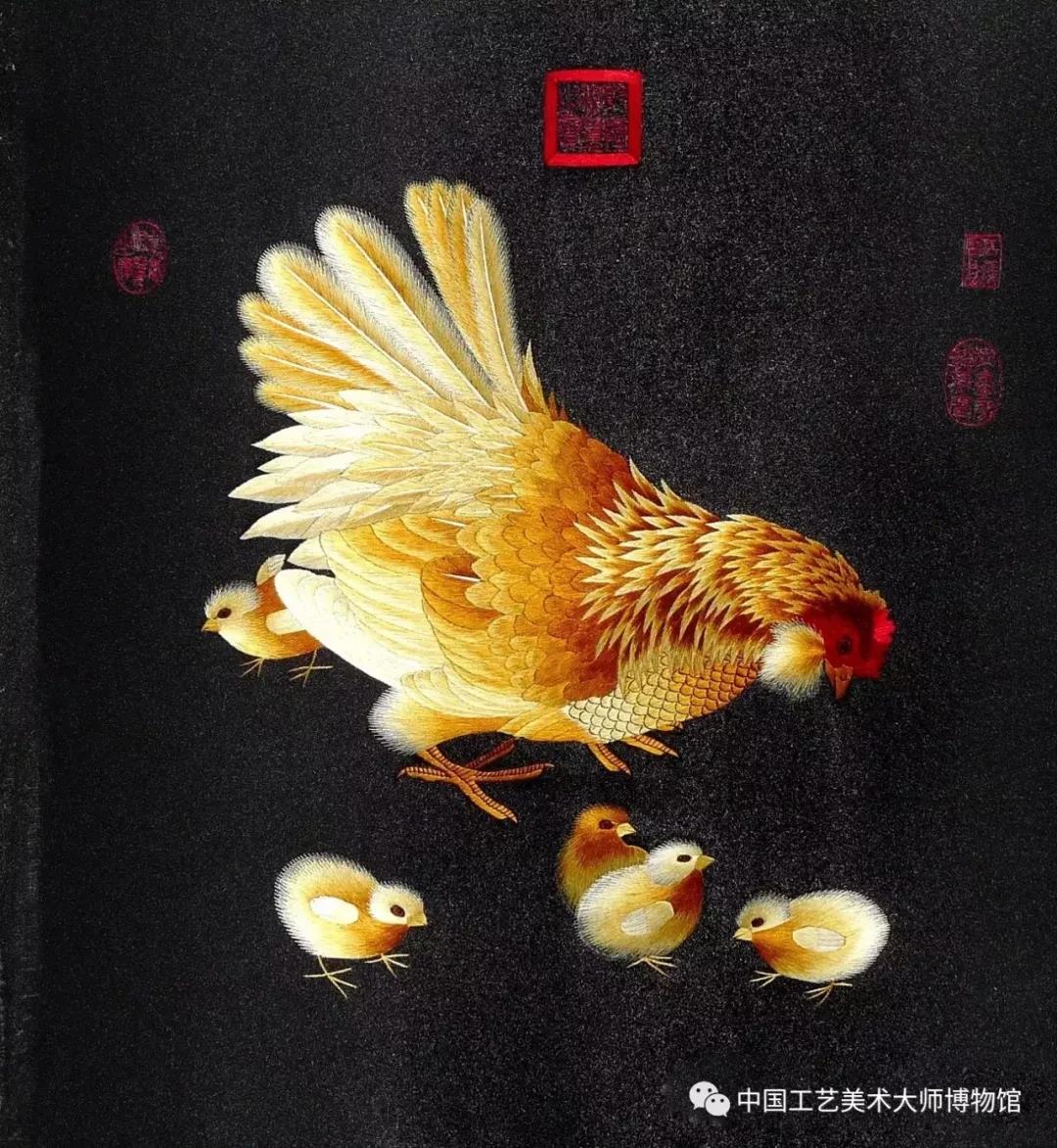

馆藏作品:王素花《母子一家亲》35*45cm