《玉篇》释:『缂,紩也,织纬也』。通经断纬,缂之为物。作为中国丝织业中最为传统的一种挑经显纬,缂丝已成为丝绸工艺品中的精华。古人美誉:『一寸缂丝一寸金,织中之圣』。宋徽宗亦言:『雀踏花枝出素纨,曾闻人说刻丝难』。缂织者静心息神,精雕细刻,领悟缂之精要,遣心着意于织造,方可得其佳者。

缂丝工艺源于缂毛,如1984年于新疆洛浦县山普拉墓地1号墓出土的汉代由一件壁挂剪成四块缝制而成的缂毛织物裤子。裤子的上部为希腊传说中的吹奏竖笛的半人半马纹图案;下部为执矛勇士图案。到了唐代,已有缂丝织物出土。如日本大谷探险队在新疆发掘的唐代葡萄卷草纹缂丝残片。

缂丝发展于战国秦汉两晋南北朝隋唐时期,而成熟于宋代。.北宋能“随所欲作花鸟禽兽”。

宋 缂丝《紫天鹿》

明 缂丝《花卉册》

缂丝作品一般有三个特点:

首先缂丝作品大多是一种集体创作的作品,后人判断这类作品价值的高低只能看其作品本身的工艺和艺术价值;

其次是缂丝的创作往往很费功夫和时间,有时为了完成一件作品需要几个月乃至一年以上,所以,一件缂丝作品的完成往往倾注作者大量的心血;

再次,缂丝作品具有很高的观赏性。许多缂丝作品既有平涂色块的平缂,也有,造型的构缂、齐缂。缂丝作品一般立体感很强,加上缂丝作品的题材都是人们喜闻乐见的,故其艺术和观赏价值完全可以和名家书画分庭抗礼,甚至有所超越。

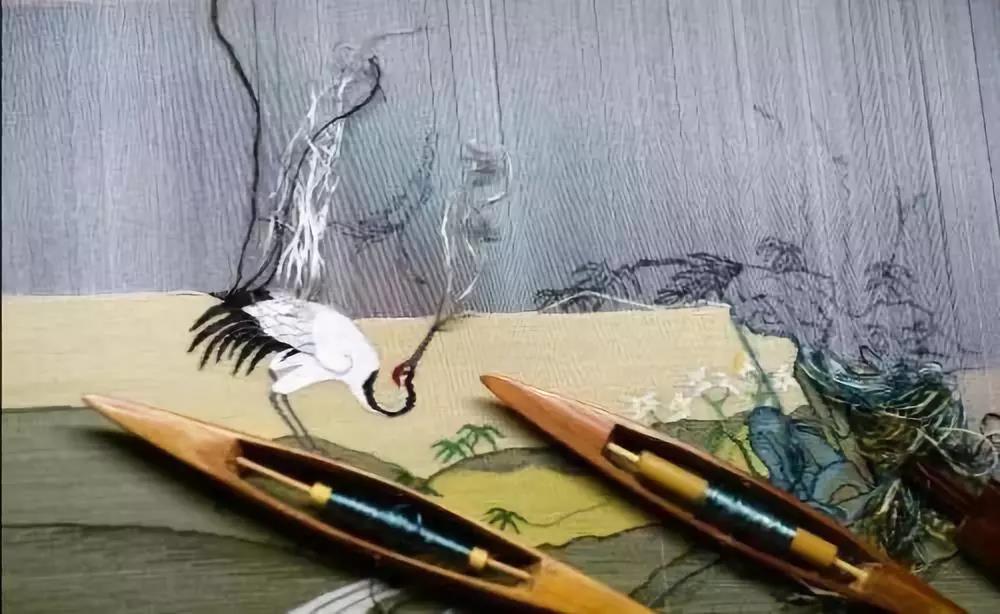

馆藏作品:王金山 《 翠羽秋荷 》 38×33cm

缂丝又称作刻丝,意思是“用刀刻过的丝绸”,具有两千余年的历史,宋代进入鼎盛时期。缂丝画面以花鸟为主,不论构图、设色、表现手法,均与宋代绘画中的写生小品有异曲同工之妙。缂丝以平纹木机织造,用生蚕丝作经线,彩色熟丝作纬线,采用通经断纬(经线不断而纬线截断)的工艺进行编织。匠人们使用竹叶形小梭和木梳形拨子将不同颜色的纬线往返交织在经线上,但并不贯穿整个画面,按图案、色彩分别缂织,使织物上花纹与素地、色与色之间呈现一些断痕,类似刀刻,使画面有一种立体的雕刻感且正反两面如一。《翠玉秋荷》原图出自《石渠宝笈》中的“宋元集绘册”,刻画了秋天荷塘一隅荷花已谢,只留荷叶、莲蓬迎风摇曳,一只红色鸟喙的翠鸟俯立在莲蓬之上,屏气凝神,注视着水中的游鱼,准备跃入水中猎食的情景。大师采用传统的缂丝技法,结合丰富的色彩,刻画了鸟儿灵动的身姿及荷花、荷叶、莲蓬风姿绰约的立体效果。整件作品自然生动,逼真传神,设色典雅,清隽秀雅,完整的呈现了宋代缂丝的风格特点。

工艺特色

缂丝有其专用的织机——缂丝机,这是一种简便的平纹木机。缂织时,先在织机上安装好经线,经线下衬画稿或书稿,织工透过经丝,用毛笔将画样的彩色图案描绘在经丝面上,然后再分别用长约十厘米、装有各种丝线的舟形小梭依花纹图案分块缂织。同一种色彩的纬线不必穿过整个幅面,只需根据纹样的轮廓或画面色彩的变化,不断换梭。

缂丝能自由变换色彩,因而特别适宜制作书画作品。缂织彩纬的织工须有一定的艺术造诣。缂丝织物的结构则遵循“细经粗纬”、“白经彩纬”、“直经曲纬”等原则。即:本色经细,彩色纬粗,以纬缂经,只显彩纬而不露经线等。由于彩纬充分覆盖于织物上部,织后不会因纬线收缩而影响画面花纹的效果。

这种工艺,不能像其他织物一样,可以用大梭把纬线通幅织到头,而是按着花纹轮廓和颜色交接的边缘不断换梭,其织花纹的彩纬,只能与织花纹的经线交织,而不能与织地子的经线交织。反之,织地子的纬线,也只能与织地子的经线交织,而不能与织花的经线交织,故纬线不贯穿全幅,花、地纬线各异,亦不相连属。每种颜色的纹纬,一织到花纹边缘就回梭或剪断,换上应该织的纹纬小梭进行缂织,如果一根纬线用上了十种颜色,那么这根纬线就要中断十次,换十次不同的纬管小梭,故缂丝的花纹边缘有彩色纹纬断头及锯齿状的回纬穿隙。所以,人们把这种织造工艺称为“通经断纬”。这种织造工艺,非具有高度熟练的技巧和很高的艺术造诣的织工是不能胜任的。

时间对织物最大的馈赠,所谓『一寸光阴一寸金』。时光荏苒,历年经月,让织物生出不争不躁的光华。岁时静穆的熙暖,焕发出讳莫如深之韵。『岁月如梭』是丝织品物本身华彩与阴翳之间的蜕变,『一寸缂丝一寸金』是时间之外的沉静与恒久。