馆藏作品:张永寿《白蝶恋花图》20×19cm/套(共十套)

《白蝶恋花图》为张永寿1981年创作,也是他晚年的精品。一百种花草虚实相间,线条流畅,交待到位,一丝不苟,一百只蝴蝶形态各异,栩栩如生,翩翩起舞,并赋有相应名称,让大家欣赏美的同时也能了解到诸多蝴蝶和花的种类,如鸡冠蝶在兰花上休息、玛瑙蝶围绕着牵牛花飞舞、两只菊黄蝶一前一后向菊花飞去...每只蝴蝶都欢喜的飞翔在不同的花丛间,花、草、蝶交相辉映。正如郭沫若提诗:“剪纸艺天张永寿, 剪出百花齐放来;请看剪下出春秋, 顿使东风遍九垓。”可见其剪纸精巧绝伦 , 造诣很深。

剪纸,又叫刻纸,是一种镂空艺术。是中国汉族最古老的民间艺术之一。其在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。剪纸的载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮革。

剪纸在中国农村是历史悠久,并且流传很广的一种民间艺术形式。这种民俗艺术的产生和流传与中国农村的节日风俗有着密切关系,逢年过节亦或新婚喜庆,常常会贴"囍"这个字,人们把美丽鲜艳的剪纸贴在雪白的墙上或明亮的玻璃窗上、门上、灯笼上等,节日的气氛便被渲染得非常浓郁喜庆。剪纸艺术是汉族传统的民间工艺,它源远流长,经久不衰,是中国民间艺术中的瑰宝,已成为世界艺术宝库中的一种珍藏。那质朴、生动有趣的艺术造型,有着独特的艺术魅力。其特点主要表现在空间观念的二维性,刀味纸感,线条与装饰,写意与寓意等许多方面。

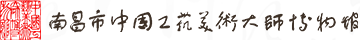

馆藏作品:邹立友《祖国万年青》 45×69 cm

邹立友精通抽纱设计和剪纸。他幼时随母亲开始学习剪纸,并经过他的艺术实践有所创造和发展。《祖国万年青》是一幅以线为主,线面结合的精巧型剪纸,却又不失豪放粗犷,浑厚淳朴的北派风格。花样密集的装饰手段,使单纯爽快的外型更饱满丰富。作品为国庆三十周年创作,主体元素由国徽、红旗、花和谷物组成,预示“五谷丰登”,寓意“四季平安”,表达了对祖国国泰民安繁荣昌盛的祝福。

剪纸起源追溯到我国东汉蔡伦发明造纸之前,随着历史的演进,经济、文化、科技等许多方面的提高,民间剪纸艺术在南北朝时期得到了成熟的发展而真正繁盛却是在清朝中期以后。由于在发明初期的“珍贵”,剪纸艺术最早开始流传于宫廷及士大夫宅邸,成为仕女的“最爱”。传至唐、宋之际,已大为盛行于民间的各种节庆场合;至元代,相继流传至中东及欧洲;以致明清,其艺术作品已与人们日常生活节庆相结合。当然在我国较早的记载见诸《吕氏春秋》:“成王与唐叔虞燕居,援梧叶以为圭,而授唐叔虞曰‘余以此封女。’叔虞喜,以告周公……于是遂封叔虞于晋。”《史记晋世家》亦记此事。这件事广传后世,屡被征引,最终竟以“剪桐”作为分封的代称。成王即周成王,叔虞是武王之子。叔虞受封乃西周事。将树叶仿圭成形的行为,已是近乎剪纸的造型艺术。至今,民间仍有手工“撕纸”一项作为剪纸的品种而存在。因此,若说西周时已经出现了剪纸的雏形,也不为无据。

馆藏作品:傅作仁《北国风光》77×36 cm

傅作仁是海伦满族剪纸艺术的代表人物,其剪纸融合中原剪纸技巧,结合自身的民族文化,形成了或粗犷稚拙,或严谨含蓄,或雄浑多变的艺术风格。这套《北国风光》由五幅作品组成,通过“麦浪欢歌、山村新苗、草原朝阳、边疆硕果、渔场青春”等劳动场景,塑造了一系列普通劳动者的形象,同时揭示了劳动创造生活,人民创造历史这一永恒主题,表现了黑土地上日新月异的巨大变化,讴歌了北大荒人开拓创新的时代精神。

单色剪纸:

单色剪纸是剪纸中最基本的形式,由红色、绿色、褐色、黑色、金色等各种颜色剪成,主要用于窗花装饰和刺绣的底样。主要有阴刻、阳刻、阴阳结合三种表现手法。用于刺绣底样的剪纸,常用剪刺结合的手法。刺是以针尖在花纹的细部刺出小型圆点,在一些部位留出“暗刀”,可以作为刺绣时套针换线的依据。折叠剪纸、剪影、撕纸等都是单色剪纸的表现形式。

彩色剪纸:

随着剪纸表现形式的探索和发展,彩色剪纸的形式和技法在逐渐增多,有点染、套色、分色、填色、木印、喷绘、勾绘和彩编等。诸种形式各有自己的特色和独到之处:点染剪纸滋润、装饰性强;套色剪纸脆利、色块鲜亮;分色剪纸分色截然、色感丰富;填色剪纸则单纯、洁净、鲜明,均给人不同的感受。

立体剪纸:

立体剪纸既可是单色,也可是彩色的。它采用了绘画、剪刻、折叠、黏合等综合手法产生的一种近于雕塑、浮雕的新型剪纸,它吸取了现代美术的技巧,充分体现了写实与美术浪漫的特点,使剪纸由平面感变为立体化,可用于观赏造型及儿童的手工制作等。

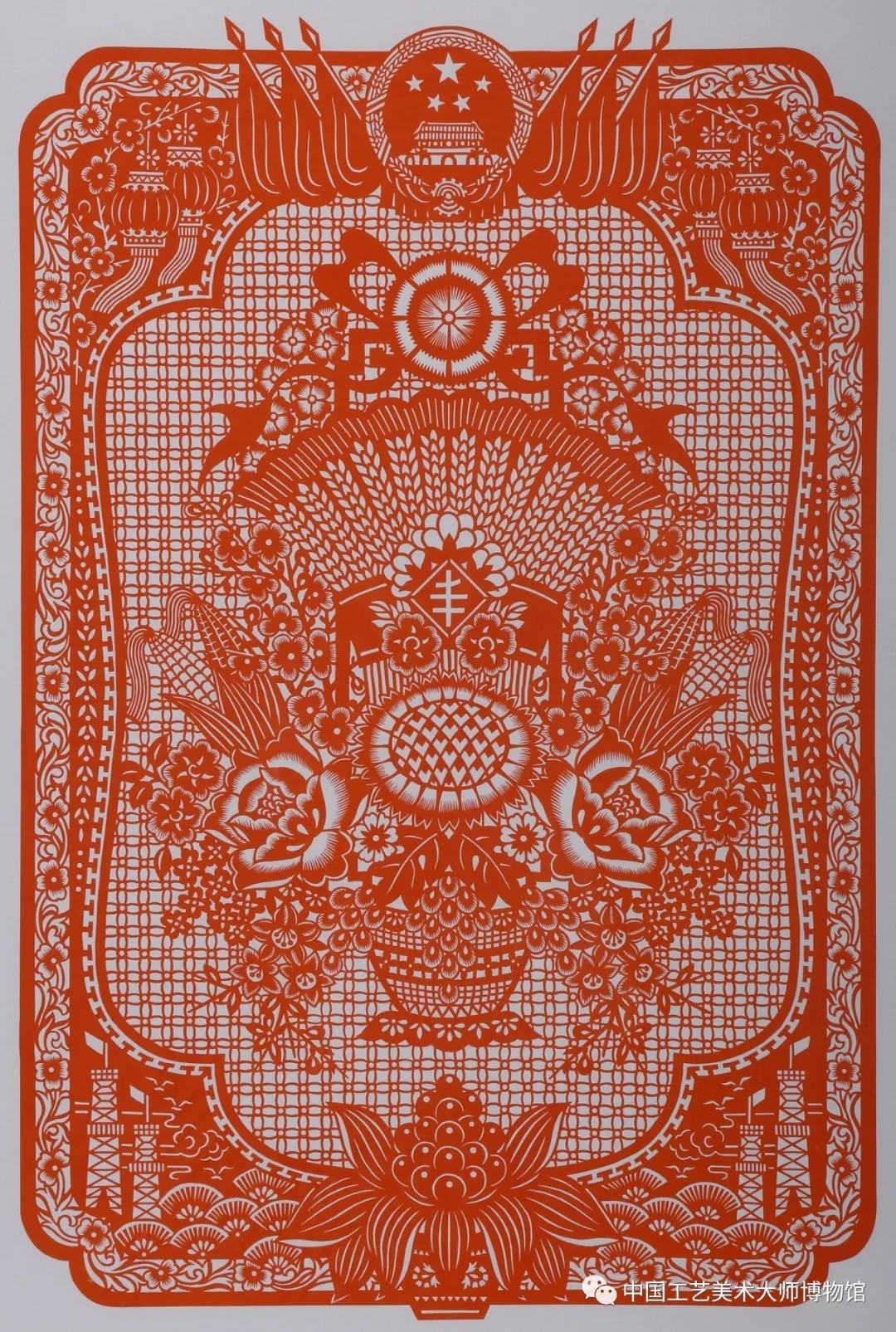

馆藏作品:林邦栋《鱼跃龙门》 19×11 cm

细纹刻纸属于剪纸类。细纹刻纸刀法精妙入微,图案细如发丝,工而不腻,纤而不繁,凭竹刀打的经纬格子线,精心设计并刻出装饰纹样,可以在一寸见方的纸面刻出50道线条,其纹样细如发丝。《鱼跃龙门》材质为白色宣纸,用大红色纸衬托,艳丽而不失雅致。作品立意为众所周知的典故鱼跃龙门(传说黄河鲤鱼跳过龙门,就会变化成龙),祈福举业成功、地位高升、梦想成真。整幅作品布局疏密有致,外围装饰花鸟疏朗豪放,中部紧凑细密,中心点明主题,重点突出,用刀爽朗,节奏清晰。

民间剪纸的构图形式完全摒弃了“焦点”透视的绘画概念,不但打破了时间、空间、比例关系的限制,而且彻底离开了自然景物的特定位置,用形象的主次、对称、均衡的形式法则统一画面。同时,民间剪纸也具有一种散点式的构图方法,即将不同素材各自独立,互不交叉,甚至每个物体都有自己的透视点,而作者又能将这些不同素材合理的安排在同一个平面中。这在现实中这是不合理的,但在剪纸中也自然的合理起来。民间剪纸不受自然物象固有形的束缚,不以外表的模拟为满足,把所有的物象在平面上表现。同时为追求造型的完整性、全面性,又将不同空间、时间中的不同景物进行描绘,充分体现了创造者的绝妙匠心以及求全的审美愿望。民间剪纸的创作过程,是通过夸张的手法经过现实生活的“真”,向艺术的“美”演化、深化的过程,是创作者的思想感情,审美心理和对美的追求、体现的过程。处于长期对生活的观察和领悟,再经过长期的实践,创作者深谙剪纸的规律,将平衡、参差、疏密以及不规则的线条自由组合,构成美妙的动律和节奏,增添了情趣,丰富了形象的感染力。

工具说明:

剪纸不是用机器而是由手工做成的,常用的方法有两种:剪刀剪和刀剪。顾名思义,剪刀剪是借助于剪刀,剪完后再把几张(一般不超过8张)剪纸粘贴起来,最后再用锋利的剪刀对图案进行加工。刀剪则是先把纸张折成数叠,放在由灰和动物脂肪组成的松软的混和体上,然后用小刀慢慢刻划。剪纸艺人一般是竖直握刀,根据一定的模型将纸加工成所要的图案。和剪刀剪相比,刀剪的一个优势就是一次可以加工成多个剪纸图案。

剪纸刻法:

阳刻:以线为主,把造型的线留住,其他部分剪去,并且线线相连,还要把形留住,开以外的剪去,称为正形。阴刻:以块为主,把图形的线剪去,线线相断,并且把形剪空,称为负形。阴阳刻:阳刻与阴刻的结合。

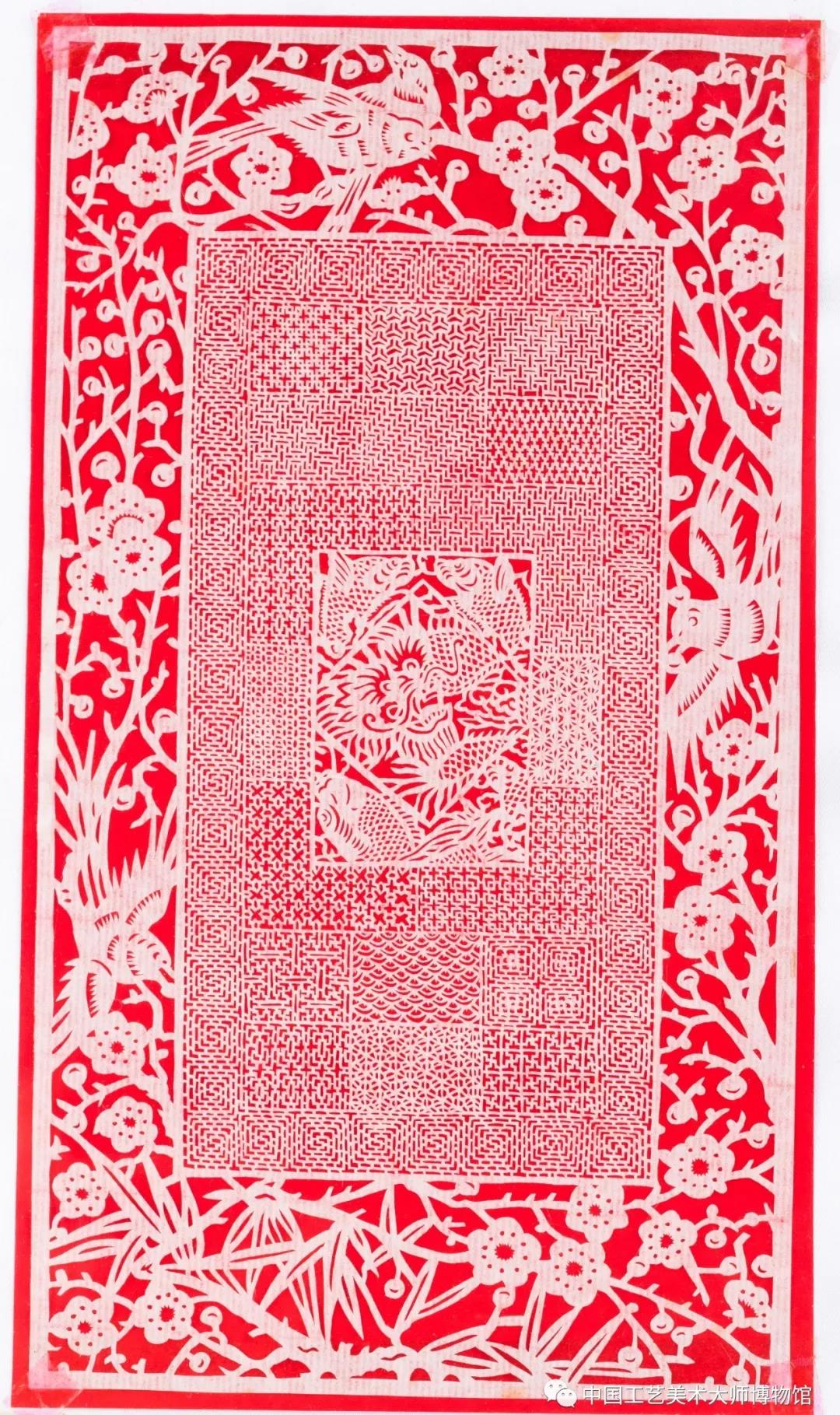

馆藏作品:林邦栋《水浒人物一百零八将》(局部)25×13 cm

细纹刻纸是浙江乐清的传统民间工艺,也是中国剪纸的独特品种,其制作工具为刻刀而非剪刀。作品《水浒人物一百零八将》共十一册108幅,一人一幅。作者根据一百零八将的个性、形体、服饰装扮、武功招式和所用兵器的不同进行构思,创作出与原著相得益彰的人物形象,配以树石、亭台楼阁等造型,让画面更丰富。纸张颜色不仅有常用的红色,还有蓝色、黑色等。细纹刻纸风格纤细娟秀,散发出江南特有的灵气,特别是那细腻的线条丝丝相扣,更是让人惊叹叫绝。在新疆维吾尔自治区吐鲁番县阿斯塔那地区,一九五九至一九六六年先后在三座南北朝的墓葬中出土了五幅剪纸。因当地干燥的气候使一千五百年前的剪纸较好地保存下来。这些剪纸作品都是采用折纸方法剪成的。当时的纸普及的时间并不算很长,而《对马》、《团花》、《对猴》所呈现剪纸技术成熟的程度令人惊讶,相信它们还不是最早的作品,中国剪纸的源头还要往前推移。古代剪纸实物屡屡出土于古西域—丝绸之路的事实不仅说明中国剪纸在公元六世纪之前已经产生,而且也从侧面反映出当时剪纸活动在中原已广为普及,并已传播到偏远地区。在内地,陕西陇县原子头村古墓中发现了一批唐代剪纸作品,共十幅,均贴在一个陶罐外壁上,为花卉图案,直径八厘米至十厘米不等,出土时呈白色,后即风化,只留下图案痕迹。

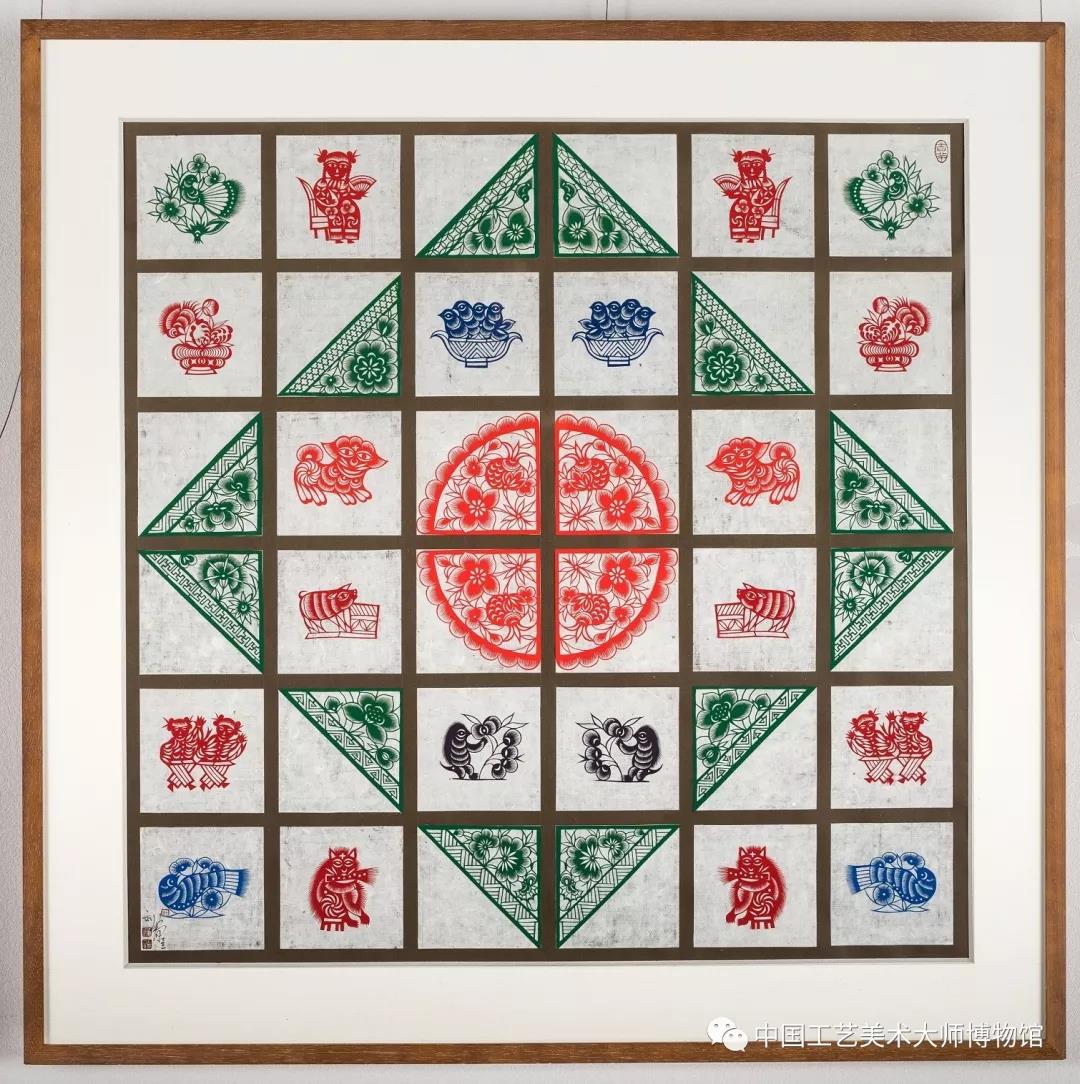

馆藏作品:刘静兰《天圆地方》80×80 cm

原生态剪法作品《天圆地方》表现的是贴在老式的36孔木格窗户上的窗花,中间用四个相同的角花拼成圆形的窗花,不是团花,在当地被称作“圆光儿”。窗花分别用猪、狗等生肖与花卉、少女孩的形象剪影装饰,图案相互对称,这种贴法暗含古老的天人合一、阴阳结合,是典型的天圆地方的古老格局,体现了禳灾辟邪的民间传统观念,满满的中国传统风味。

馆藏作品:刘延山《生肖神谱》180×50 cm

《生肖神谱》以十二生肖为主题,在立意与内涵中充分展现萨满教义神韵的意境,把北方萨满民俗剪纸创作理念和传统技法淋漓尽致地表现了出来。作品以黑重颜色纸剪刻,线条繁复细腻,创作构思巧妙。构图对称,手法诡异,形象狰狞,衬托出幽深、灵异、神秘、肃穆的宗教氛围,刻意将诸神形象加以推崇和强化,营造极具规模的视觉美感,活灵活现的萨满文化传奇几乎触手可得,给人以无尽的艺术享受。娴熟的技法、尚古的创作理念和求新的时代底色清晰可见,尽显萨满民俗剪纸艺术的魅力和希望可期的发展前景。

这门古老的手工艺术在国内外十分流行,剪纸艺术作为中华千年传统文化的一部分,在各地正以其顽强的生命力存在、发展着,时至今日它的旺盛的生命力得到了极大的显示。正是那来自那些剪纸艺人勤劳而智慧的双手,为我们民间手工艺术的辉煌发展谱下了一曲曲无声的优美华章。

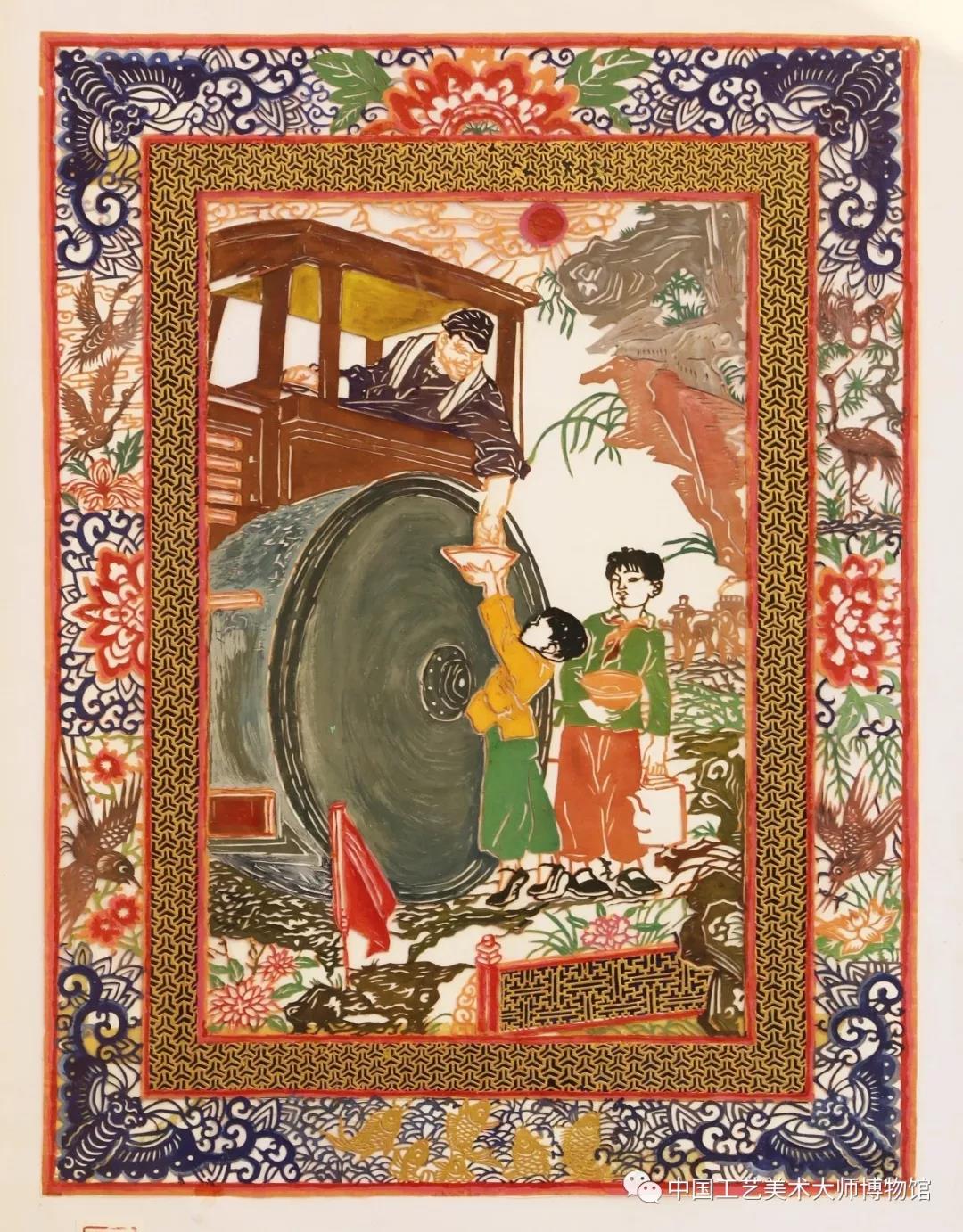

馆藏作品:林邦栋《西部开发新路》53×40cm