馆藏作品:廖洪标《渔翁得利》 31×20×30cm

《渔翁得利》通过钓鱼情趣,塑造白头蓑笠的渔翁垂钓起竿瞬间的喜悦。作品着重于表情的刻画,渔翁聚精会神的双眼紧紧盯着仍在挣扎的鲤鱼,弯曲的鱼竿表现出鲤鱼沉甸甸的份量。鱼塘边微风吹拂着渔翁,白色胡须迎风飘逸,嘴巴微张,腹部肌肉内收,使人仿佛听见了渔翁在钓到大鲤鱼瞬间时的惊呼。作品对渔翁须发、衣服及鲤鱼施釉,用粗犷写意的衣纹线条结合精细显露的人体肌肤,形成强烈的对比,突出视觉效果。

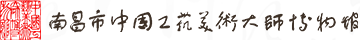

馆藏作品:黄志伟《汉钟离》高40cm

这尊《汉钟离》手持蕉扇,头梳髽髻,顶圆额广,耳厚眉长,袒胸露腹,衣饰线条简练、流畅。汉钟离慈眉善目,喜笑顔開,雙耳垂肩,神态自若。人物刻画细腻,感情丰富,泥釉结合,相得益彰,将汉钟离逍遥自在的超脱形象表现得极为到位。

在中国陶瓷界,有“石湾陶”,“景德瓷”的说法,一个民窑出身,一个官窑出身,可以说概括了中国陶瓷的精髓。

说到石湾陶瓷,不得不提的是有着“陶瓷活化石”之称的南风古灶。建于明代正德年间的龙窑,五百年来窑火不断且保存完好,是世界上持续使用至今最古老的龙窑。龙窑又叫蛇窑或蜈蚣窑,顾名思义,是长条形,犹如卧龙。但是石湾的居民十分接地气,更喜欢将龙窑称为“灶”,因为窑头烧柴的地方像旧时家里烧柴做饭的灶头,加上这条龙窑的灶口正对着南方,而且灶尾榕树成荫,每到夏天凉风习习,故称“南风灶”。

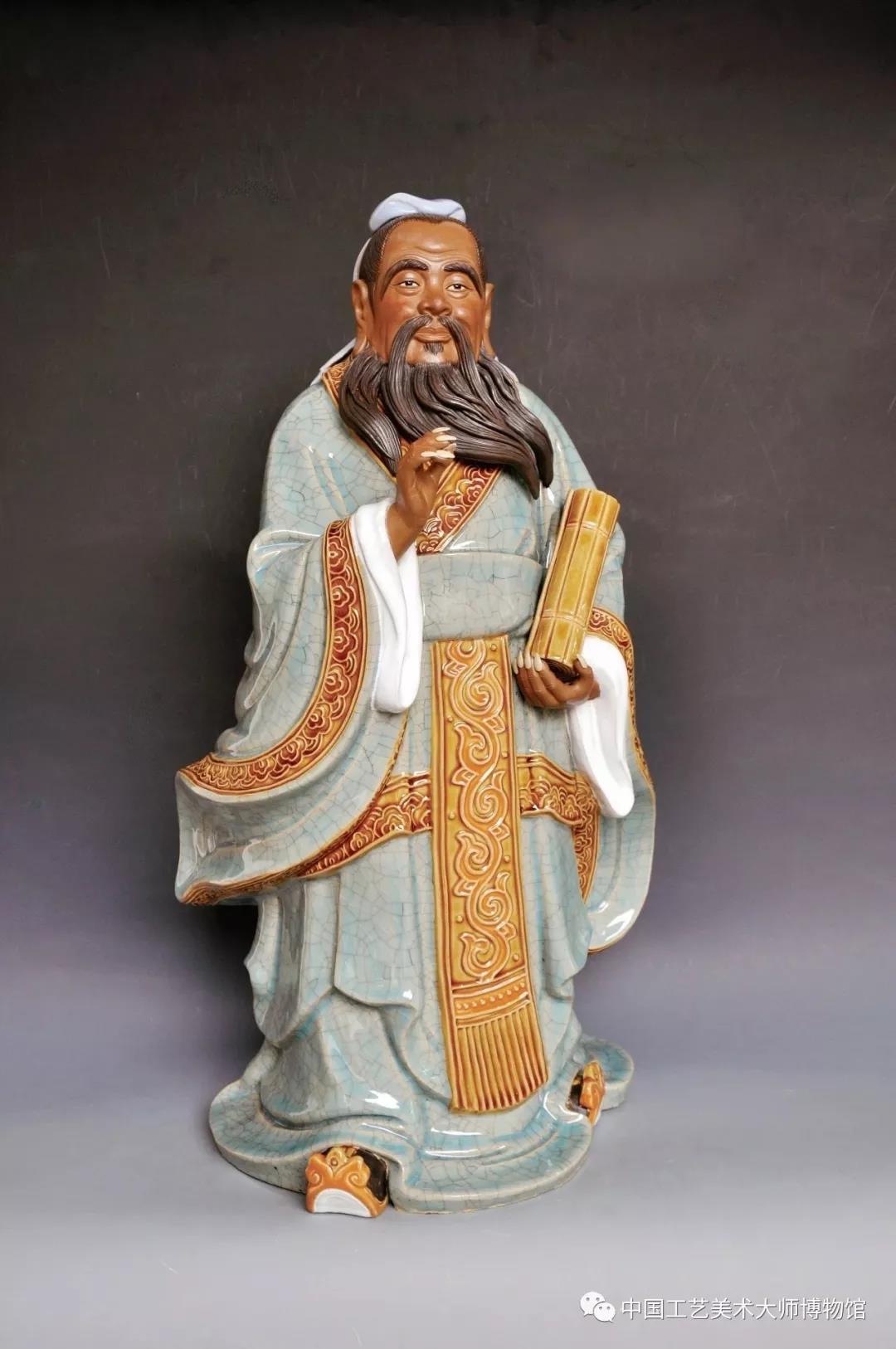

馆藏作品:庄稼《黄大仙》高40cm

庄稼师承刘传,从事石湾陶艺创作,堪称开拓石湾陶塑现代题材的先驱。庄稼曾说:“自己最大的乐趣就是创作,目的是奉献社会,让艺术回归人民,艺术回归人民的最好方式就是把作品放在博物馆,让群众随时都可以欣赏。”因此,在创作上,他是坚持“先师造化,后师古人”。黄大仙是著名的道教神仙,本名黄初平,得道前为金华的一名牧羊童,后修炼得道升仙,号黄大仙。民间传说其法力高强,普济救善,有求必应,并为后人留有灵签,故得到人们的崇祀。作品刻画的是一个打坐清修的黄大仙,眼神专注,眉宇间正气凛然。作品的衣纹线条吸收工笔线描画的韵味,以面线起伏、聚散的变化,表现出衣纹的自然流畅和优美飘逸,显示出人物的动态与个性。造型简练严谨,着力刻画黄大仙的仙风道骨,端庄秀逸,宁静和谐,静中有动。

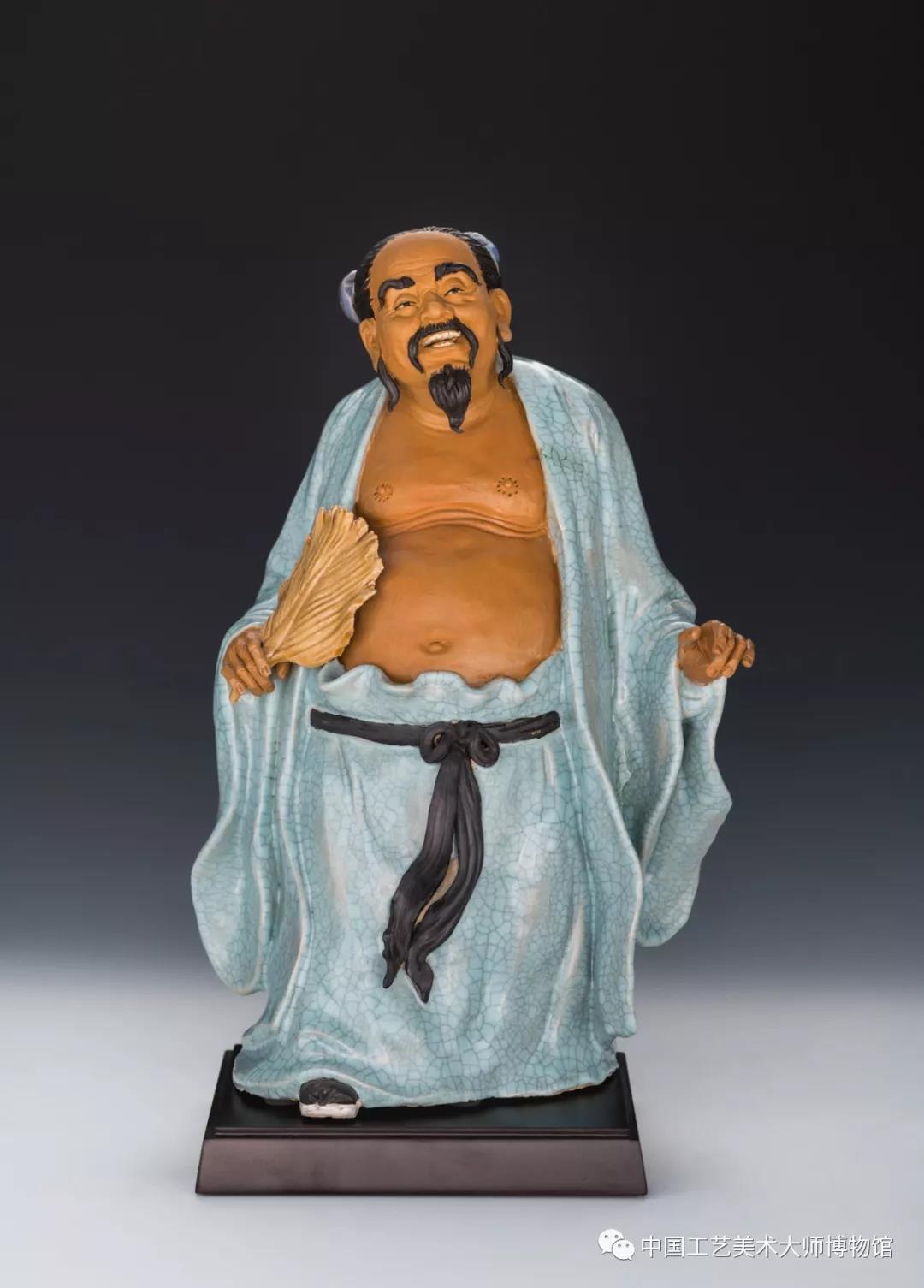

馆藏作品:刘泽棉《老子》高55cm

老子是中国古代伟大的哲学家、思想家、道家学派创始人。刘泽棉创作的《老子》在保持醇厚浓郁的传统石湾公仔韵味的同时,也吸收了其他地区和西方雕塑的优点。作品整体为素胎,只有须发和鞋子施釉。作品中老子以左手指天,右手指地的姿态表现“人法地,地法天,天法道,道法自然”的思想。老子身披道袍,衣带飘逸,面部表情清静无为,较好地表现了老子的仙风道骨。

馆藏作品:梅文鼎《将进酒》110cm

20世纪80年代初,梅文鼎率先以自己的艺术实践大力倡导石湾现代陶艺,把华夏的神韵和时代感的追求融会在陶土之中,融合中外,贯穿古今,兼收并蓄,标新立异,以全新的肌理语言,创造出“造型峭拔,流畅刚阳”的力作。作品《将进酒》以手拉坯成型,外表刻上李白《将进酒》的诗文,整体布局疏密有致,釉色黑白对比和谐得体,是对“巧夺天工凭妙手,石湾该是美陶湾”的很好诠释。

广东佛山的石湾陶瓷早在新石器时代晚期的贝丘遗址中已揭开其烧陶的历史序篇,石湾出现大型窑场的历史最迟可上溯到唐朝。50~70年代先后在佛山石湾和南海奇石发现唐宋窑址,发掘出的均石湾公仔人物塑像石湾公仔人物塑像属半陶瓷器,火候偏低,硬度不高,坯胎厚重,胎质松弛,属较典型的唐代南方陶器。

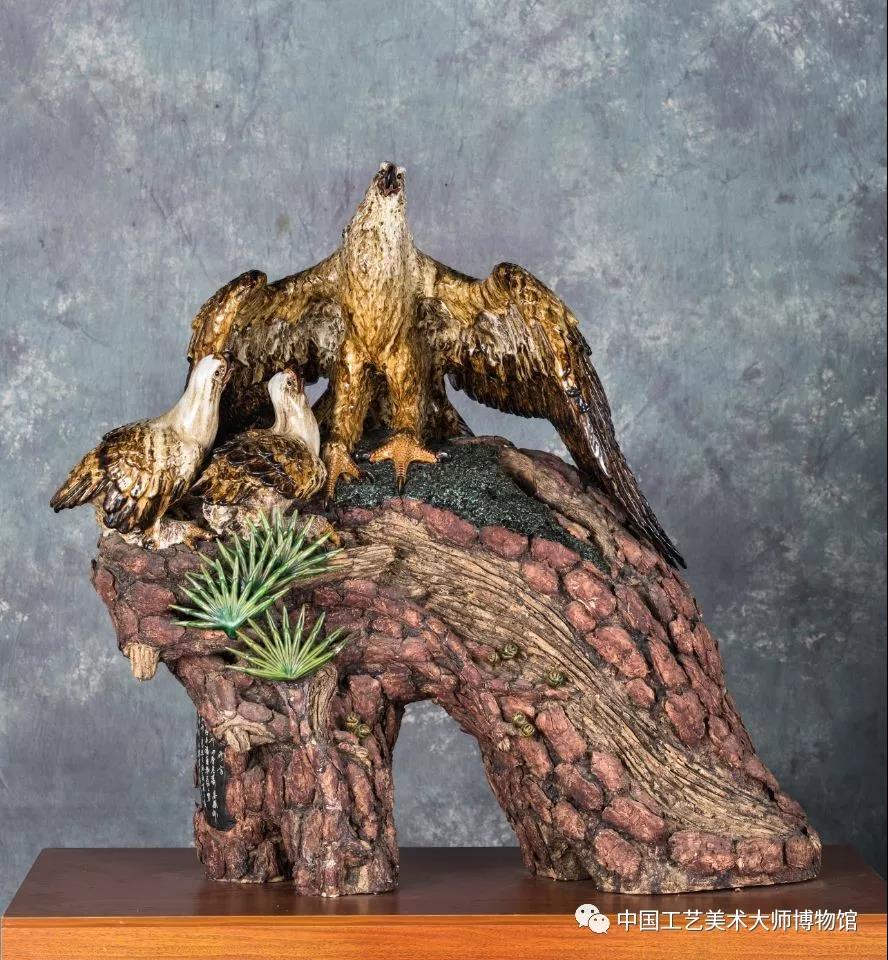

馆藏作品:曾良《雄风》28×25cm

《雄风》为曾良代表作品。作者塑造了一只目光如炬,欲展翅翱翔的雄鹰。在鹰的头、嘴、眼睛和爪的部位进行精雕细刻,鹰眼最为传神,紧紧盯着前方,仿佛不论猎物在何方,都能一击即中,鹰爪扣着岩石,似在蓄力,随时可以迅猛出击,将鹰的雄风完美雕刻出来。羽毛采用手捏和石湾传统“胎毛”技法做成,“胎毛”技法又称为“胎骨出毛”技法,是石湾特有的陶塑技法。做法是将泥胎表面搧亮,捏塑成动物的形象后,在陶胎八成干的情况下,以时钟的发条打磨的小刻刀,代替毛笔,在器物的表面一丝丝一缕缕地雕琢出鸟兽的羽翎、皮毛,然后再一丝一缕地把毛、羽刻画出来,使鹰的羽翼若天然成就。作品为红釉,烧成难度大,但浑厚耐看,很好地表现了雄鹰展翅,欲动而未动的瞬间,不动则已,一飞冲天。

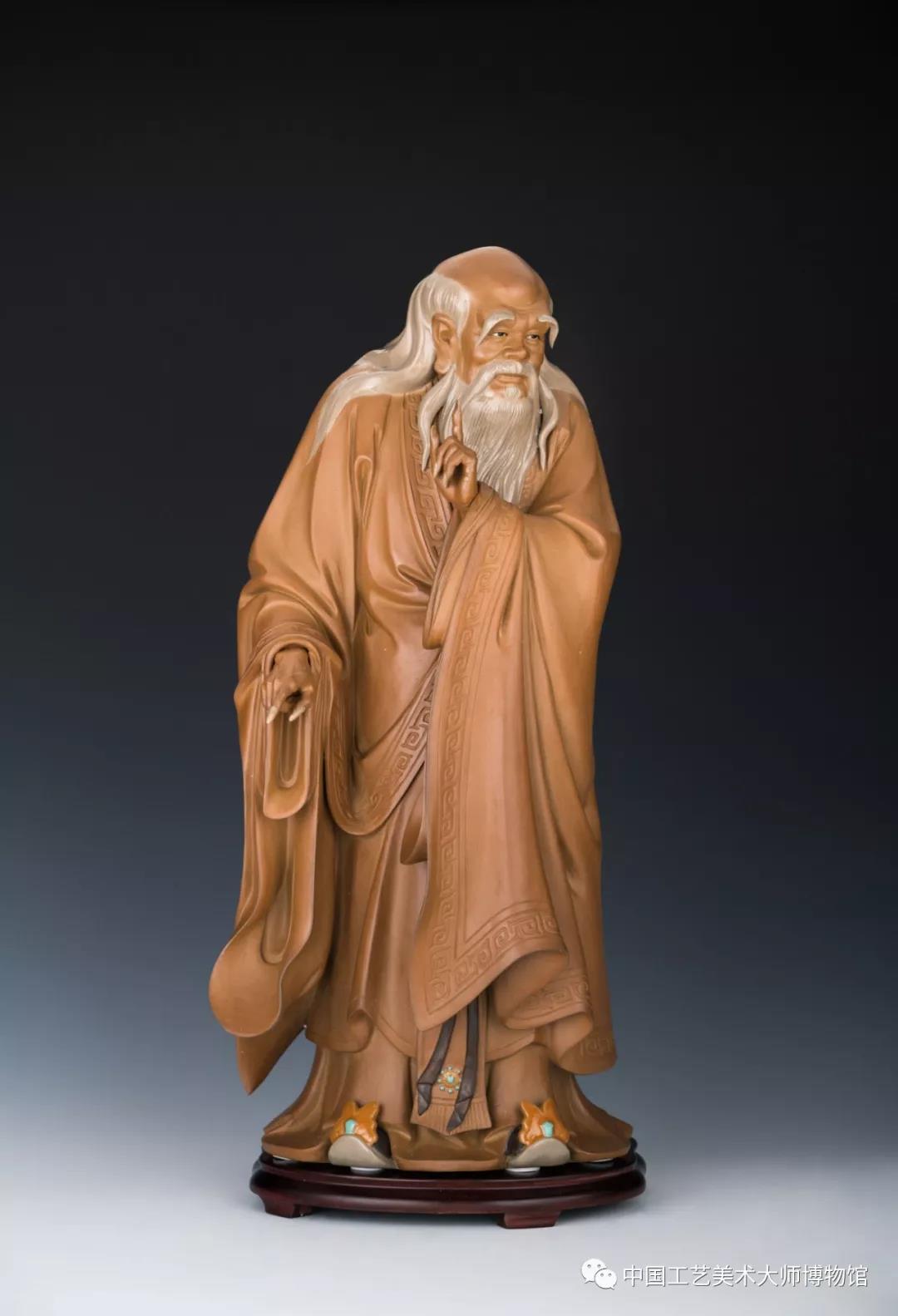

馆藏作品:黄松坚《万世师表孔子》58*36.5*30cm

馆藏作品:刘炳《五禽戏》高30cm

陶塑《五禽戏》,以华佗为原型分别模仿虎戏、鹿戏、熊戏、猿戏和鸟戏。“虎戏”,目光炯炯,摇头摆尾,扑按,表现出威猛神态。“鹿戏”,如鹿样心静体松,姿态舒展,表现其探身,仰脖,奔跑,回首之神态。“熊戏”,如熊样浑厚沉稳,表现出撼运,以步行时之神态,笨重中寓轻灵。“猿戏”,仿其猿步势,表现其敏捷好动。“鸟戏”,仿其昂然挺拔,悠然自得,表现出亮翅、轻翔之神态。造型生动传神,风姿秀逸。

汉代以后,由于商业逐渐发达,货币流通量大,铜多用于铸造钱币,铜质日用品大多被陶器替代,陶业于是得以兴盛,也带动了陶艺的长进,制陶形成独立的手工业,陶器走向市场成为商品, 陶瓷艺术品在唐宋时就已开始生产,到了明清两代更是兴隆昌盛。明至清初以仿钧著称,世称"广钧"和"佛山钧"。入清以后,石湾陶器才逐渐以独特的面貌出现,石湾匠师们根据人民生活的需要及喜爱,运用本地的陶土和釉料,制成各种既实用、又美观的器物。以鸟兽、虫鱼和植物的形体加以变化,塑造成各种各样的小品用具及各种动植物造型的花插、壁挂、文具、烟盅等。雕塑也以当地群众最常见的渔、樵、耕、读、仙佛、历史英雄人物和牛、马、狮、猴、鸡、鸭等形象为题材,故多形神兼备,栩栩如生,为人们最欣赏,亲切的称之为"石湾公仔"。

馆藏作品:杨锐华《大爱无言》140×65×12.8cm

名扬海内外的“石湾公仔”,一向以历史人物、花鸟蔬果为塑造对象,融合岭南文化的柔美特质,以小巧玲珑著称。然而,在石湾土生土长的杨锐华,凭借自己独特的视觉和创意,将体型硕大、气势磅礴的雄鹰嫁接到石湾陶艺上,制作出众多英气逼人、英姿勃发的大型雄鹰陶塑,展现出新一代“石湾公仔”的雄壮、阳刚之气。同时,杨锐华不断探索以画入陶,并以擅长塑造大型雄鹰陶塑自成一家,成为石湾陶艺界的“鹰王”。《大爱无言》塑造了崖松之上大鹰哺育小鹰的情景。两只嗷嗷待脯的小鹰仰头凝望着大鹰,大鹰张开翅膀庇护着小鹰,并谨惕地注视着前方,勾喙与尖爪刚劲有力。作品很好地表现了雄鹰的天伦之乐、大爱无言和侠骨柔情。不同部位羽毛的颜色、形状与质感体现着杨锐华陶瓷鹰鲜明的艺术风格。

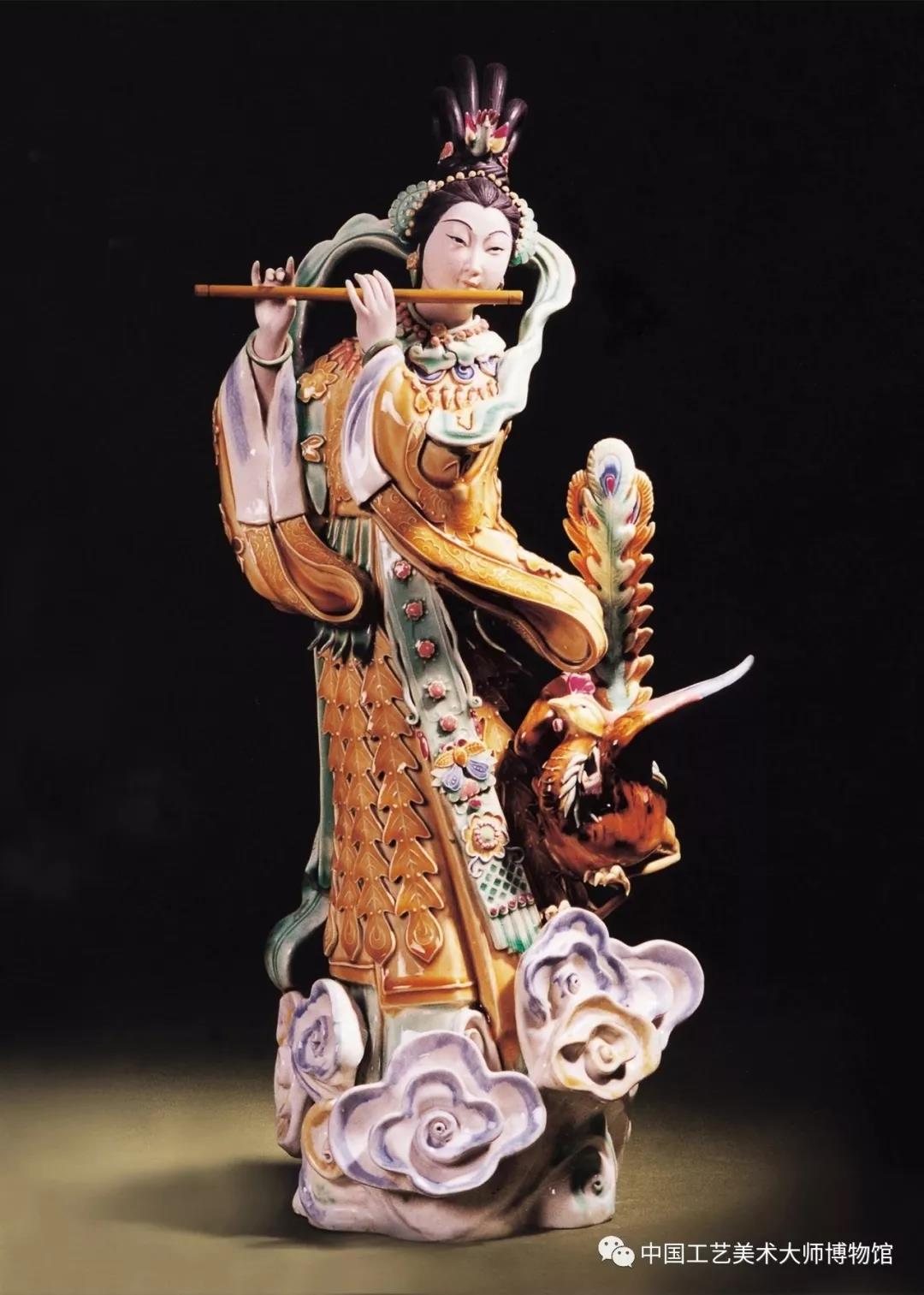

馆藏作品:黄松坚《吹箫引凤》60*27*22cm

馆藏作品:陈钟鸣《琴声传知音》 高30cm

《琴声传知音》为一组两仕女组成,人物造型曲眉丰颊,高髻长裙,头饰淡雅而不夸张,身段婀娜多姿,二人的衣纹线条圆润而丰满,一人盘坐弹奏琵琶,一人跪坐弹古琴。以乐会友,似有无言的交流与心灵的沟通。琵琶的造型概括而生动,古琴虽简单,作者施以彩色加以装饰,清新淡雅,使整个作品氛围活跃起来,画面单纯而富于变化。

石湾陶的捏塑技法:

捏塑是直接以手捏制各类陶塑形象的造型方法。捏塑大多数用于石湾传统中以泥条和泥板卷筒塑制的山公及大胎骨这类陶塑原作。造型方法是以泥条为主,加以手捏,较少使用工具雕琢。其重在概括表现对象的主要特征,突出神韵,追求随意性和趣味性,直接表达作者的情感,体现作者的表现欲,手法近似于国画的大写意。因此,捏塑又称为“意塑”。其艺术风格泼辣豪放,浑厚苍劲,石湾陶业中的白釉行、花盆行、古玩行均有这类作者,代表人物如明代的杨名,清代的陈祖、潘雨生、陈河等。

馆藏作品:潘柏林《其乐融融》46*24*30cm

馆藏作品:潘柏林《回娘家》 68×32×26cm

潘柏林广采博收,艺师百家,风格多变,他的很多作品题材多取之井市风情和平民百姓的普通生活。《回娘家》是其代表作,也是他的成名作。作者以夸张手法重构民间习俗。将陶泥的软、粘、滑、细的特点用到极致。担子一头是回娘家必备的礼物,另一头则是坐在椅子上的新娘子。潘柏林特意设计在椅子上铺了一块绒布,从而突出了丈夫对妻子的细心和体贴。路上,丈夫对新婚的妻子越看越爱,竟忍不住放下担子想去吻一下那娇嫩的脸庞。而他的鲁莽之举,竟被害羞的妻子用一方手帕挡住了。一切在情在理,又饶有生活情趣,令人忍俊不禁。作品完美地体现了石湾公仔传神的精髓。

馆藏作品:钟汝荣《山鬼》100×60×60cm

《山鬼》取材于战国时期楚国诗人屈原所著的《九歌·山鬼》。人神合一的形象创造,是屈原诗歌中一贯的表现手法。《山鬼》中屈原借山鬼的内心独白,塑造了一位美丽、率真、痴情的少女形象,通过鬼神的爱情,呼唤人性的解放。作者运用石湾陶塑传统工艺技法与西方人体雕塑创作理念相结合。作品中的赤豹、枯树、石头运用了扑拙的刮塑手法,此效果与细腻的人体肌肤形成鲜明的对比,使得作品既朴拙沉稳又不失精美灵动。再现了屈原诗中“乘赤豹兮从文狸,辛夷车兮结桂旗。被石兰兮带杜衡,折芳馨兮遗所思。”的浪漫主义色彩。

石湾陶土能耐高温、粘力强、可塑性很高,能塑造出飞舞的衣袖、衣领和极 细长的线条,所以人物塑造的身形和衣褶具有飘逸流畅的特点。釉料方面石湾公仔采用的是一次烧成的颜色釉,以不可重现的无穷变化而形成石湾艺术陶鲜明的特色。施釉上石湾公仔不在人物的脸、手部上釉,以泥胎的产色使肌理表现更加真实,同时由于石湾公仔所使用的泥料较粗且含砂,就需要上一层较厚的釉来掩盖,从而使产品的艺术风格显得特别古朴厚重。

馆藏作品:刘传《李白》高20cm

刘传善于总结陶艺实践的经验,提出了“宜起不宜止,宜藏不宜露”,“十浊一清,十清一浊”,“奇而不怪,丑而不陋”,艺术夸张“四个服从”等石湾陶塑创作理论。“举杯邀明月,对影成三人”是李白《月下独酌》中的千古名句,《李白》是石湾陶艺家乐于表达的题材。本作品人物造型独特,一手环抱酒缸,一手举杯昂头遥望天空,完美呈现李白借酒浇愁的孤独之情,人物个性表现得淋漓尽致。衣纹流畅合理,取舍有度,作品虽小但让观赏者感受到此作品的气势和人文情怀。

馆藏作品:黄松坚《春夏秋冬》春秋冬各高33cm 夏28cm

《春夏秋冬》为一组仕女陶塑,由“春花吐艳”、“夏荷芬芳”、“秋月共赏”、“冬梅飘香”四件组成,作品将四季景物与人物造型合二为一,呈现东方浓郁古典美。这四款仕女作品保留了石湾“瓦脊公仔”的民间风味,充分融合了贴、捏、雕、塑、搓、捺、卷、盘、印等诸多技法,把新贴塑的手工艺发挥得淋漓尽致。人物面部表情、身体动态准确细致、花色装饰玲珑精妙。春之仕女若花中仙子,款款而行,一手提花篮,一手拈桃花,体态婀娜,神情娴静;夏之仕女倚坐荷塘之畔,画扇轻摇,若出水芙蓉,悠闲清纯;秋之仕女亭亭玉立,端庄俊逸,遥望蓝天,举杯邀月;冬之仕女身裹披风,怀揣梅花,莲步轻移,尽显回眸凝思的娇态。这套作品被海内外陶瓷专家和鉴赏家盛誉为“神工妙塑、优雅灵秀”,在石湾陶艺发展史上具有里程碑意义。

馆藏作品:梅文鼎《向往和平》110 cm

《向往和平》线条粗犷,纹理深刻,在生动的形象中又渗透出抽象的内涵。作品通体只有两种颜色,主体的白色更加突出那一枝代表和平的橄榄枝。羊角粗大,但内向收敛,上站一只和平鸽,象征着力量不是用来攻击的,而是用来保护的。作品通过既形象又抽象的设计、突出的色彩反差、强烈的视觉效果彰显着对和平的呼唤。

石湾陶艺是民窑生产,制作方式不受约束,构思上不拘一格,题材广泛,具有浓厚的乡土生活气息,它以老石湾喜闻乐见的形式出现,更贴近普通民众的生活,具有较强的人文性。在手法上,石湾陶艺充分吸收了国画写意笔法的精髓,强调概括和夸张,重神似,具有造型生动传神、釉彩浑厚朴实的特点。时至今日,石湾陶艺以鲜明的民族性、强烈的地方性及作品中蕴含的浓郁人文性而获得高度的评价。

馆藏作品:钟汝荣《爷孙俩》高24cm宽32cm

作者在继承和发扬石湾陶塑古雅朴拙、泼辣豪放的传统特点之上,融合了现代审美理念。在题材选择上着重表现田园和市井风情,擅长塑造社会底层的各种小人物。他善于用胎色表现人物的筋骨、肌肤,能够捕捉到人物意趣横生的瞬间情态。人物形象奇特刚正,结构严谨精巧,造型夸张传神,具有独树一帜、颇具个性的艺术特色。《爷孙俩》中爷爷的纯朴沧桑与婴儿的天真烂漫,构成了一幅天伦之乐、其乐融融的爷孙情景象。人物神情逼真,夸张又不失贴切,生动自然,不仅在脸部表情上面下足功夫,还在小孩手部与老人脚部的动态上面用尽心思,使得雕塑不再刻板,仿佛能够听到小孩的笑声和老人的口哨声,生动的草根生活场景跃然眼前。

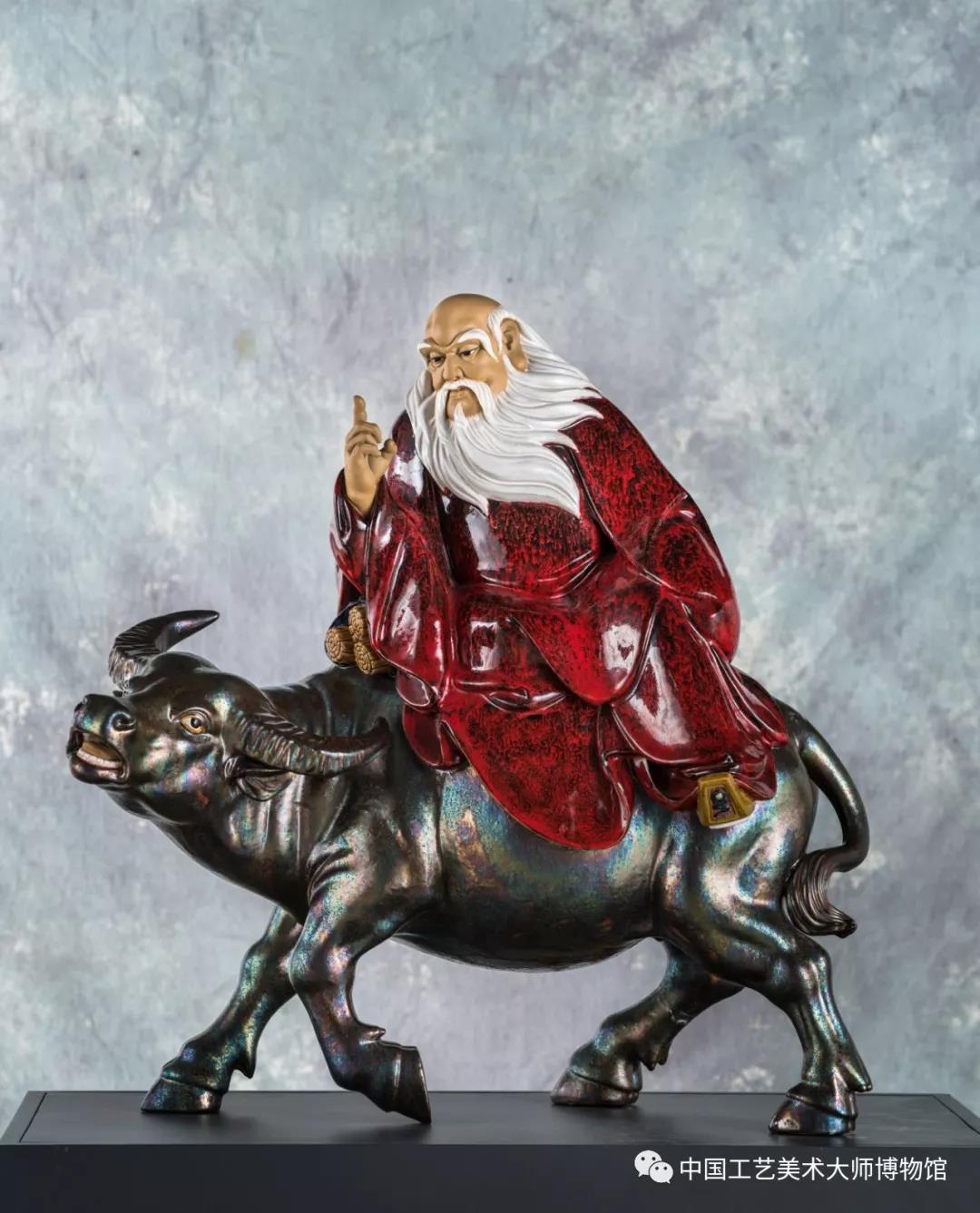

馆藏作品:杨锐华《紫气东来》88×84× 83cm

作品《紫气东来》描述白须紫红衣老子,挟卷骑坐于青牛背上。一手指天,暗合《道德经》“道生一,一生二,二生三,三生万物”之意,寓意世界万物变化皆有规律。老子的神态坚毅自信,眉头微皱,食指向上竖起,身体略微倾斜,逍遥自在,在宽大的袖口下隐约可见《道德经》竹简。对牛的雕塑更是抓住了牛行走过程中的瞬间动作,牛头向左倾斜,全身重心落在右肢上,整个形体构成一种悠然自得之感。作者创新使用釉色,老子身披紫红外套,釉色透亮,虚实明暗,对比强烈,层次分明,过渡自然。同时也巧妙地呼应了《紫气东来》中的“紫”。老子洁白的胡须与紫红的外套更是形成鲜明的对比,抓住了欣赏者的眼球。作品在继承传统的同时,灵活地运用了现代的技法,追求强烈的视觉冲击力,能够表达人出精神世界的追求。