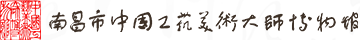

馆藏作品:沈建元《仕女》13×7×19.5cm

沈建元广泛吸取中国画、雕塑等艺术元素,尤其擅长人物雕刻和山子雕作品的设计。作品中《仕女》气质若兰、纤腰削肩,面相浑圆饱满,含情脉脉,眉宇与眼部的勾勒精细准确,衣折变化多端,腰带飘逸,双手捧壶,婀娜的身姿与飘逸的衣裙宛如仙人的意境,加之仙鹤的衬托更有超凡脱俗之美。

玉雕艺术是中国传统手工艺的组成部分,是中华民族对美好生活、美好事物的最富有、最直白,同时又最本质的一种诉求形式。玉文化经历了几千年的演绎,携带了中华民族一代又一代人的梦想与探索。玉雕在江苏扬州是传统的民间雕刻艺术,尤其自明清以来,即为中国三大玉雕重地之一,更有“天下玉,扬州工”的美誉。

馆藏作品:张志平《鸳鸯戏水图》16×6 cm

张志平大师重视“相玉”,根据原料反复揣摩,确定主题,因材施艺,并在制作中不断完善。他的作品主题突出,场面宏大,章法严谨,构思巧妙,造型生动,俏色运用得当,充分体现出玉的自然美和人文美。张志平大师从艺以来,一直与玉相伴,在多年的艺术实践中形成了自己的艺术特色。这件《鸳鸯戏水圈》玉质致密莹泽,材质上佳。鸳鸯圆眼、大头、短颈,造型丰满,花卉缠枝,桂繁叶茂。造型惟妙惟肖,生动有趣。整器用料上佳,通透纯净,致密细腻。 浮雕阴刻兼施并用,雕工精湛线条流畅,寓意美好。

1979年,扬州新石器时代的一座古墓出土了四千多年前的玉器。高邮龙虬庄新石器时代遗址出土的玉璜、玉玦、玉管等物,更将扬州琢玉工艺的历史追溯到5300年前。《尚书 禹贡篇》中写道:“雍州贡琳琅,扬州贡瑶琨”,说明早在周代以前,扬州就有以玉器为精美礼品上贡天子的传统。

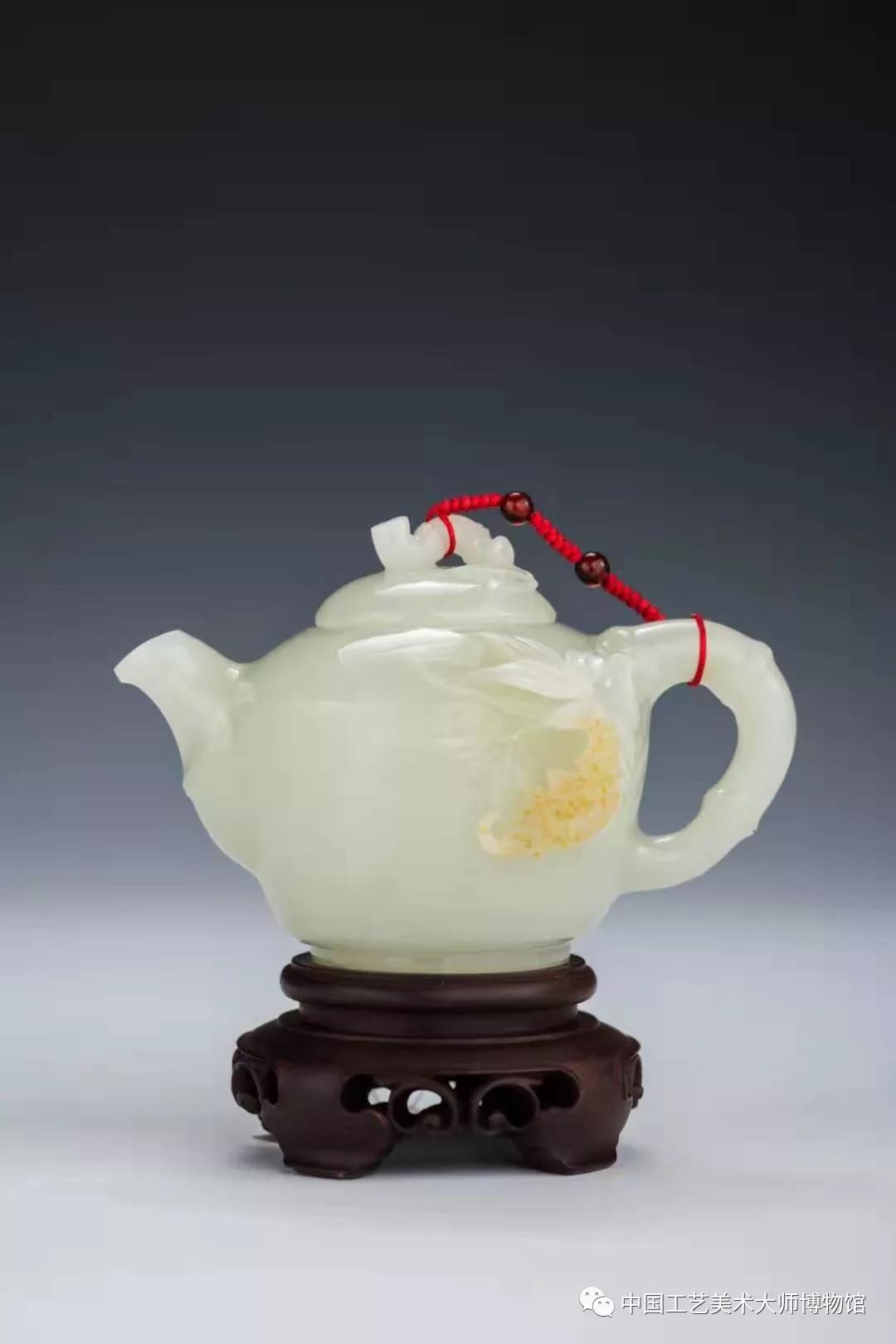

馆藏作品:薛春梅《小白菜》9*12*5cm

作品采用黄白相间、透澈亮丽的优质玉制作而成,采用浮雕手法,立体地在玉雕产品上展现出来。黄色部分被巧妙雕刻成了蝴蝶与螳螂,动静结合,呈现出一派生气盎然、欣欣向荣的景象。作品构思巧妙,色彩纯净,细看可以发现白玉中有数个虫眼,与天然白菜极为相似,恰恰体现了生活美与艺术美的和谐相融。

汉代是扬州玉雕史上的一个高峰期。最近几十年来,全国30个地方出土汉代玉器数百件,品种多样,雕琢精细,造型优美。唐代,“雕栏玉户”(玉雕成为楼阁的一种装饰)最为突出。民间则流传以小件玉器作为配饰品,所谓“纤腰间长袖,玉佩杂繁缨”。唐天宝十二年,唐代高僧东渡扶桑,不仅从扬州带去很多玉器,还有玉师随行,推动了中日文化交流。

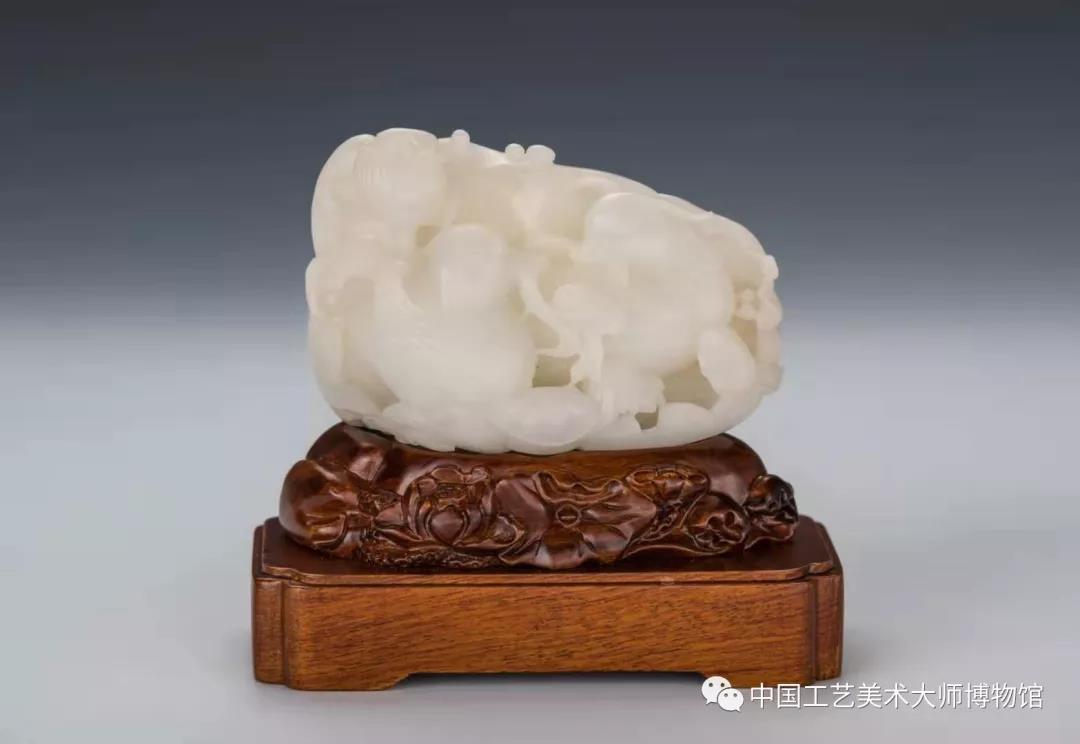

馆藏作品:高毅进《祝福壶》10.5*6.9*6.6cm

作品用新疆和田白玉籽雕琢而成,玉质洁白圆润。竹枝形状的壶把、壶嘴和壶盖,遥相呼应,相得益彰。壶身仅两处雕刻枝叶,简洁明快,繁简分明,与壶盖上竹枝延伸而出的枝叶形成一体。整件作品小巧精致,布局自然,充分体现其精巧、圆润、浑厚、大气的技艺特点。

宋代,玉器工艺已向陈设品方面发展,花鸟、炉瓶等品种日见丰富,也有玉杯、玉碗、镇纸、水盂等结合实用的器物。琢玉中的镂空圆雕技法亦始见于宋代。宋时的扬州玉器在工艺上不仅掌握了镂空雕技术,而且掌握了链条的制作技巧,其造型和雕刻技术也有了长足的进展,为后来秀丽精巧、玲珑剔透的艺术风格之形成打下了深厚的基础。到了元代,扬州玉器除了陈设用品愈见功夫外,当时的艺人们已经在雄浑天然的子玉上动脑筋了。以子玉为材料制成的玉器名为“山子雕”。这种玉器保留和利用玉石天然优美的外观,表现画面丰富、层次重迭的题材,兼收并蓄其它玉器品种之长而独树一帜。

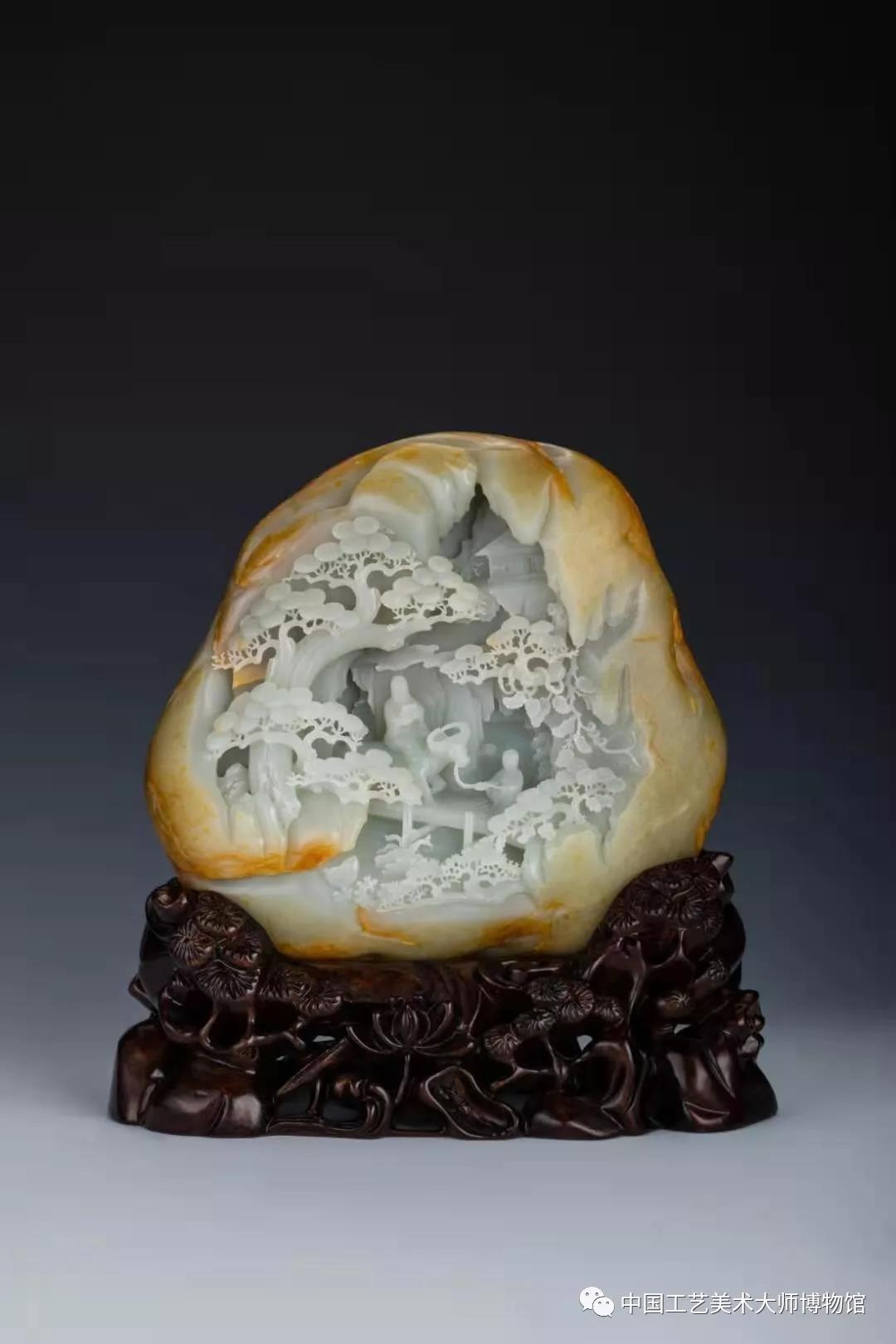

馆藏作品:黄永顺《紫气东来》20.5*21*7cm

作品描绘了老子骑着青牛过函谷关时的场景,充分利用玉料天然褐黄色玉皮制成,运用圆雕、高浮雕和镂空雕相结合的手法,将松柏、藤蔓刻画的生机勃勃,枝繁叶茂。

明清两代,扬州琢玉更趋繁荣,生产既有个体作业,也有大小不等的手工业作坊,品种愈多,工艺愈精。明代扬州的玉器,其玲珑秀丽之风已明显地胜于前朝。明初的山子雕玉器,还没有改变朴实简练的特点,制品比较粗放。至明代后期,山子雕作为独特的玉器品种,已经格调一新了。清代时扬州琢玉进入全盛时期,成为全国玉器制作中心。

馆藏作品:顾永骏《唐宫秋月》13.5*10*5cm

作品为山子雕。山子雕是器形如山形的陈设玉器,往往以山为背景,以圆雕、浮雕、线雕相结合,把人物故事、山水景观、亭台楼阁、花鸟鱼虫雕刻在一个立体的玉石表面上,如同一幅立体的绘画,所以又被誉为“玉图画”。山子雕因色设物、随形施艺,能够使玉料在雕刻中获得最高的利用率,体现了制玉技艺的高水平。

建国以来,扬州玉器厂和扬州漆器厂成立。扬州地域文化环境,造就了一代又一代优秀的玉雕传承人。老一辈的大师们是扬州玉雕得以传承和发展的基础,他们为扬州玉雕事业的发展做出了杰出的贡献,扬州玉雕也在全国的影响和地位不断加强和提高。进入21世纪,扬州玉雕厂励精图治使扬州玉雕再现辉煌。扬州玉雕作为全国玉雕的重要组成部分,将努力把“扬州工”做得更好,为推动中国玉雕事业的整体发展做出应有贡献。

馆藏作品:江春源《螳螂白菜》10*7.5*6cm

作品采用白绿相间、透澈亮丽的优质翡翠制作而成,采用浮雕手法,立体地展现了下里巴人的题材和阳春白雪的雅致。菜茎紧密相裹而菜叶疏松玲珑,结构准确,纹理仿佛天然而成,尤其是叶子的变化翻转无一处雷同,根须的雕琢粗犷之中又见镂空。螳螂气息于白菜之上,活灵活现,令人惊叹。作品构思巧妙,色彩艳丽,一派生机盎然,是生活美与玉石本身的自然美融合的和谐产物。

“一件作品从选材、设计、切割块面、层次推拿、内掏外修、精雕细琢、抛光配座,需要很多工种的配合,琢磨’是玉器制作重要的过程,现在现代化机械的运用,改进了玉雕工艺,大大缩短了过去纯手工制作的时间,但是对于雕刻师而言,不能省略的是对每一件玉器作品品质的推敲和琢磨。”江春源大师说,琢玉必须把握“三要”,要稳、准、狠。稳,是要保持沉静的心态和充分的自信,稳重、成熟地雕刻;准,是要理解设计的题材内容,对作品的整体和局部要仔细观察、准确把握;狠,是要敢于决断处理,使雕刻一气呵成。

当今的扬州琢玉艺师,全面继承了传统的扬州玉雕优秀技艺,锐意创新,在实践中遵循“量料取材,因材施艺”的琢磨工艺规律,结合时代的要求,不断提高“相玉”能力及雕琢技艺,创作了大批构图新颖、造型优美、做工精致的产品。他们的“山子雕”和“练子活”技艺独具一格,显示出扬州玉雕工艺技法的精湛。