林亨云先生

于2018年4月22日

12时15分离世

BOUTLIN

林亨云

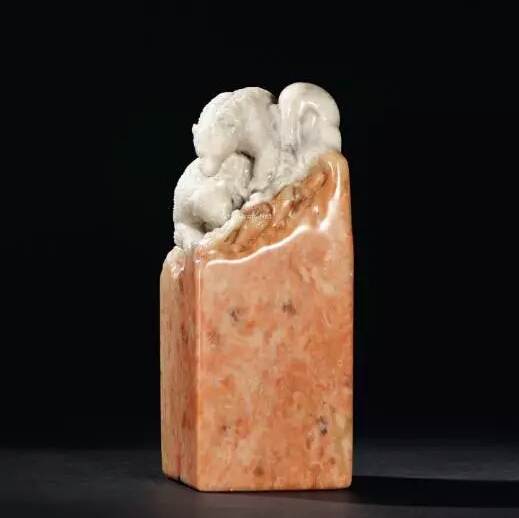

林亨云先生自幼跟随舅父陈发坦学习木雕,由塑造佛像进而从事木雕、牙雕、寿山石雕的创作研究,在木雕人物与动物方面有较深的造诣。20世纪60年代初开始倾心于寿山石雕的创作。

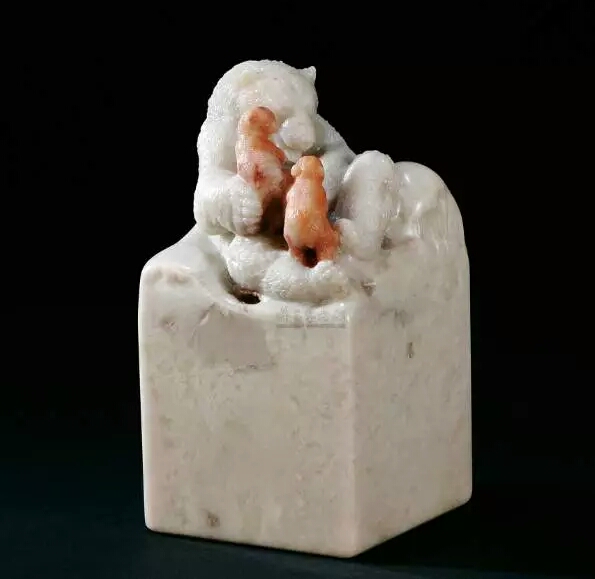

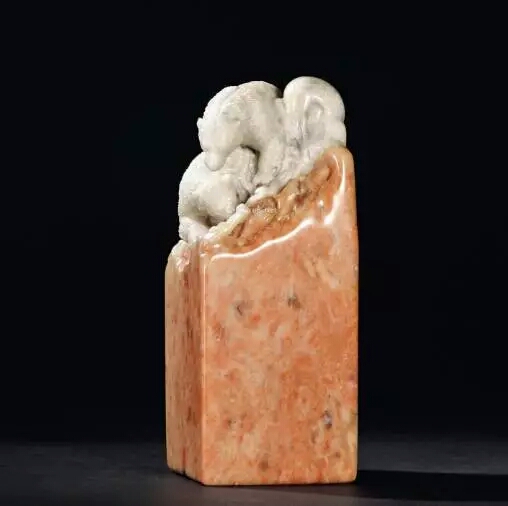

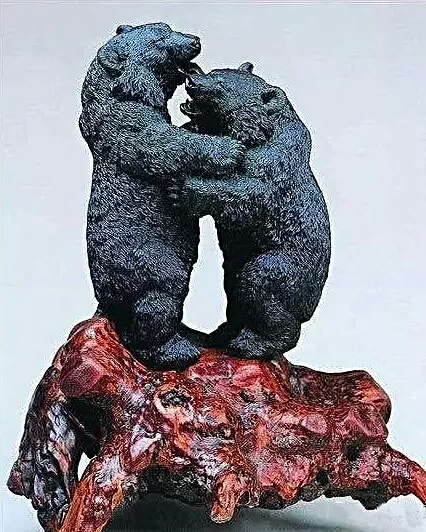

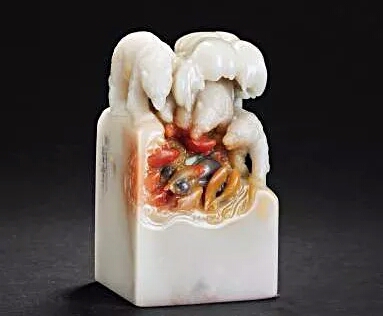

他创作了众多雕塑作品,题材以动物为主。他多次应邀赴美国、新加坡等国进行学术交流,其作品多次获得国家、省级奖励。代表作品有:木雕《熊》、寿山石雕《海底世界》、《金鱼》、《北极熊》等。《海底世界》、《寒冬一霸》等作品获得全国金奖。

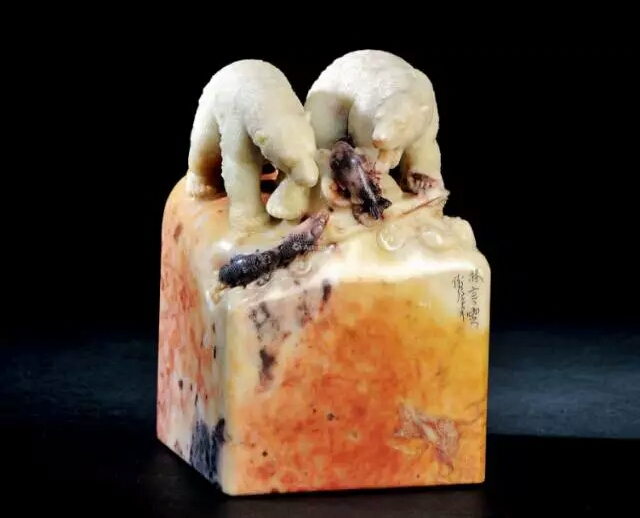

林亨云的石雕工艺上尤其擅长刻熊,他创作的熊或坐、或爬、或嬉戏、或逐食,逗人可爱,不但形神兼似,而且富有人格化情感,尤其在茸茸熊毛的表现上有他的独到之处。用林老本人的话说,熊身上的毛是千变万化的,各个部位的毛深浅不同、纹理不同、走向不同、疏密不同,这些都要认真表现。林亨云的熊雕作品有着强烈的空间感和生命力,给观者以强烈震撼力。其熊雕作品多次在全国各种大展中获奖。

刻熊的林亨云

1930年出生,生肖属马的林亨云家住福州东郊――鼓山脚下的后浦村。这是一座由林家老宅翻修的宽敞大房子,汽车可以一直开到林亨云的家门口。2004年底我第一次采访时,因为找不到他的家,善良的老人很着急,连忙派自己的小女儿林凤妹专门骑上自行车大老远地赶来迎接。大师的谦虚礼貌由此可见一斑。

85岁的林亨云大师不仅坚持住在乡村,人也像道地的老农一样厚道。一直记得林亨云当年的模样:中等身材,微微发胖,剃一个南方老人不多见的平头――北京人叫做“板寸头”,一头白花花的头发硬邦邦地竖立头顶,似乎是为了应证林亨云大师的不善言谈,甚至到了寡言的地步。而且,他老人家轻易不开口,一开口,满嘴福州腔的普通话实在蹩脚得可以。好在我能够听得懂林亨云像咸橄榄一样夹生的福州腔普通话。说真的,就冲这一口“地瓜味”十足的普通话,我打心眼儿喜欢这位中国寿山石界的大腕人物。因为他不忘本,不打官腔,更不懂得摆谱。

令人叫绝的是,就是凭这一口蹩脚的“地瓜味”普通话,林亨云告诉我,他曾经在1959年、1961年、1966年和1973年先后被厦门工艺美术学校――今天的福州大学美术学院聘请去给在校学生――尤其是毕业班学生教授雕刻课程。后来我真的看见了三四十年前厦门工艺美术学校颁发给林亨云的正式聘书,说明大师雕刻水平的货真价实。

如果你要问林亨云如何还住在乡间的老屋里?老人会伸手摸摸硬邦邦的“板寸头”,木讷地说有感情了。他回忆自己年轻的时候,在城里雕刻厂上班。下班方便时就用自行车运一根木头回来,积少成多就在家乡盖起自己的小房子。现在扩大起来,翻建了楼房,面积大多了,雕刻大型石雕作品也方便。果然,大师的院子里就是现成的寿山石雕刻工场。他的三个儿子和两个女儿(林凤英、林利岩、林飞、林东、林凤妹)个个跟父亲学得一手寿山石雕刻的绝活。尤其老三和老四――林飞和林东两个儿子已经成长为不输于父亲技艺的寿山石雕刻大师。

就在林亨云伸手摸头的时候,我惊讶地发现他的双手伤痕累累,尤其是两个大拇指几乎就是残指!老人说都是因 为雕刻作品时太专心致志,不小心被榔头一次次砸伤的。由此可知从事寿山石雕刻的辛苦与艰难。

林亨云幼年时候在家乡边耕田边跟随舅舅学习雕塑,因为舅舅的叔叔是远近闻名的雕塑大师,在台湾都很有名气,所以林亨云学艺可算“近水楼台先得月”。但由于是在解放前,林亨云只能跟在师傅后面到永泰、马尾等地的庙宇给和尚们雕塑菩萨、佛像。13岁那年,林亨云在舅舅的一个朋友家偶然看见了一只雕刻的熊,那鲜活的姿态、独特的造型令林亨云刹那间眼前一亮,它可比日复一日雕塑了无生气的泥菩萨生动多了。小小少年的林亨云从此就喜欢上了熊,并且几乎是走火入魔,用寿山石雕刻了一辈子的熊。

应该说,早年的福建省寿山石雕界,产品都是重复生产、模仿的居多,所有的产品造型多少年来不会变更,千篇一律。多少能工巧匠一辈子就淹没在毫无意义的重复劳动过程中――他们或者雕刻了一辈子的弥勒,或者雕刻了一辈子的观音,或者雕刻了一辈子的罗汉,再不会雕刻别的了,自己很少有创新意识。即便是今天的福州寿山石界,多数仍然陷落在这种死气沉沉的状况中,他们天天干的活计不过是将前人制作的产品复制再复制而已。所以他们生产的产品也只能是普普通通的商品而非艺术品――所谓艺术品,那可是需要具备慧根、慧心和慧眼的人才能创造出来的。所以他们中的大多数人永远只能成为一个石雕匠人而很难成为一个石雕大师。

林亨云注定是要成为一个大师的人。

林亨云在1970年从木雕转入寿山石雕刻不久,他就不肯安于现状,重复前人的无谓劳动。他可不肯再去没完没了地天天雕刻什么菩萨、罗汉和菩萨了,他对寿山石传统的创作题材不外是仙人、佛像、古兽、花果及有限的鸟类不满足了。他要走自己的一条路――那就是他从少年时代起久存心中的梦想――用寿山石雕刻象征凶猛、勇敢、憨厚和生命力旺盛的熊!而且不雕就不雕,要雕就雕熊类中最凶猛、最顽强的北极熊!北极熊可是少有的能在零下四五十度的北极地带严寒中仍然可以存活并捕获食品的动物中的英雄和强者!

林亨云雕刻的北极熊,最大的特点是他能把北极熊的粗短而浓密的熊毛栩栩如生地雕刻出来――在他的刀斧雕凿之下,一根一根绵密、硬实的熊毛仿佛就像真的长在北极熊身上一样。每一个看过林亨云雕刻的北极熊的人,忍不住都要用手轻轻抚摸那生动鲜活的白色熊毛。

有时候,为了真实,林亨云在已经雕刻出大部分熊体和熊毛时,突然发现洁白的寿山石中出现了一块灰色和黑色的杂质,这可真是要命――因为谁都知道,北极熊全身洁白,从头到脚没有一根其它颜色的杂毛――北极熊可不是大熊猫,不可能从耳朵和四肢长出几块黑色的毛来。怎么办?林亨云毫不犹豫地把已经雕凿好的一层熊毛全部打掉,把熊体再往深处打下去一层,直到露出真正的洁白石质时才重新像愚公移山一样一根一根雕刻熊毛――那可不是一天两天就能够完成、而是一年两年才能够完成的艰苦创造啊!

就是在这样一丝不苟的精心创作中,从林亨云的手中诞生了他的代表作之一,用焓红石雕成的《寒中一霸》:五只洁白的北极熊中,两只大熊――显然是父亲和母亲带领三只小熊正在厚实的北极冰面上捕食鲑鱼;边上还有两只活灵活现的海豹随时准备跳入冰冷的海水逃生。

还有一件取名《母爱》的作品,也是林亨云用焓红石雕刻而成,画面上是两只一大一小的北极熊正在亲密拥抱――小的那只北极熊体积非常小,刚刚出生不久――因为内行人懂得,熊类虽然体积重大,但生育的小熊个子却极其细小,所以熊的存活率很低。

为了更好地观察熊的生活习性,林亨云经常利用节假日像孩子似的总往动物园跑。尤其是到北京出差,他最爱上北京动物园熊馆去。一去就待在熊馆不走,一心只为了能够近距离地观察熊。

1981年,单位派林亨云到美国夏威夷学习考察。林亨云在参观美国海洋动物园时看见形形色色的各种浅海、深海鱼类,大受启发。他又要创作新的题材的寿山石作品了。他把非常有限的零花钱全部节省下来,在夏威夷买下一大堆关于海洋鱼种的资料。

回到福州后,林亨云又多了一个爱好――每天打开电视寻找中央电视台的“动物世界”节目观看。这个收视率很高的节目并不是每天都有,他就像守株待兔一样,就像守候情人一样,非常认真地守候着看“动物世界”,尽量不错过任何一期。这正如印度大诗人泰戈尔形容的:

“艺术家是自然的情人,所以他同时是自然的奴隶,也是自然的主人。”

1990年,林亨云用一块巨大的高山石,利用上面的各种天然巧色雕刻成了他的又一寿山石创新之作《海底世界》。石上除了各种人们不常见到的深海鱼类外,还有大家熟悉的乌贼、水母、海星、珊瑚和贝类。这件不朽作品一经问世,即刻引起轰动,当年就获得了全国的“百花”大奖等一系列奖项,为默默无闻埋头苦干的林亨云又一次赢得巨大声誉。

1990年,林亨云到北京领奖时,半个月里,他又一次身背干粮,照例把多数时间一天天泡在北京动物园的熊馆里。

大师就是这样诞生的。他从来不走前人已经走过的路。他只专注于探索自己脚下的路。所以大师才成其为大师。

1983年,林亨云就获得了“福建省高级工艺美术师”的称号。

1988年在重新恢复评选的全国第三届大师评选活动中,林亨云获得了“中国工艺美术大师”光荣称号,当年福建省寿山石雕界只有林亨云一人当选。

更多林亨云老师作品

大师,一路走好!