馆藏作品:林福照《映春红》50×21cm

林福照首创“洞法连续一次性成型法”新技艺(即完成粗坯工序以后,将镂雕环节的大洞、小洞连续一次性完成,以节约工时,增加作品的美观性),并提出“他山之石,青田成器”的发展思路。这一技艺在石雕界广泛推广后,大大提高了石雕手工劳作生产效率,拓宽了石雕造型的新路子。

馆藏作品:麻双鸣《财善老子》18×14×8.5cm

麻双鸣11岁始拜师学艺,曾拜倪东方大师、留秀山大师为师。他擅长人物雕刻,13岁时已获得“石雕神童”美誉。与石头和刻刀打交道26年,他雕刻的不仅仅是一件件艺术品,更是自己独一无二的人生。作品《财善老子》温润细腻,色彩艳丽,工艺精湛。作者使用了大而夸张的手法进行了巧妙的构思。黑色部分雕刻为老子满布风霜的脸庞,红色部分则雕刻了老子的衣帽及万贯钱财珠宝。红色的激情搭配黑色的冷峻,不仅融合了色彩的差别性,也代表着正负两种能量。大面积的红色醒目刺激,它在告诉人们应当多多传递正能量,财富共享,这与作者一直热衷慈善的行为相互呼应,可谓别具匠心。

所谓“青田石雕”,是指以青田石为材料雕制而成的中国传统工艺品。青田石产于中国东部浙江省的青田县,这里历来被人们称为“中国石雕之乡”。

青田石是“中国四大名石”之一,作为主流印石,其素有“图书石”的美称,而作为传统工艺美术奇葩的青田石雕,则因其风格写实而尚易,精妙而大器,自成流派,素有“天下第一雕”之美誉。

馆藏作品:潘成松《和谐共生》90×18×15cm

作为浙江省青田县的“金名片”,青田石与寿山石、吕化石、巴林石并称为中国的“四大名石”,共同承载着中国的石雕文化。潘成松先拜名师吴旭亮学习石雕创作,从刀法、洞法等基础的技艺入手。尔后成为中国泰顺古廊桥建筑唯一传人董直机的再传弟子。他擅长写意雕刻艺术,作品融合现代审美观,用石材天然之美,来体现深厚的艺术内涵,艺术造诣极高。这件《和谐共生》从石头的天然特色上去寻求艺术的美感,因材施艺,循着石材的色彩纹理雕刻了荷叶和8只螃蟹,“荷蟹”谐音“和谐”,以浮石雕造出和谐共生的一幕,演绎着生命包容共生、守望相助、和谐共处的美好。潘成松一直坚持以现代生活内容丰富石雕艺术的内涵,使传统石雕意蕴多元化。他的这件作品流露出的对自然生命的欣赏,造型的独特与构图意境的巧思成为这件石雕作品的亮点。

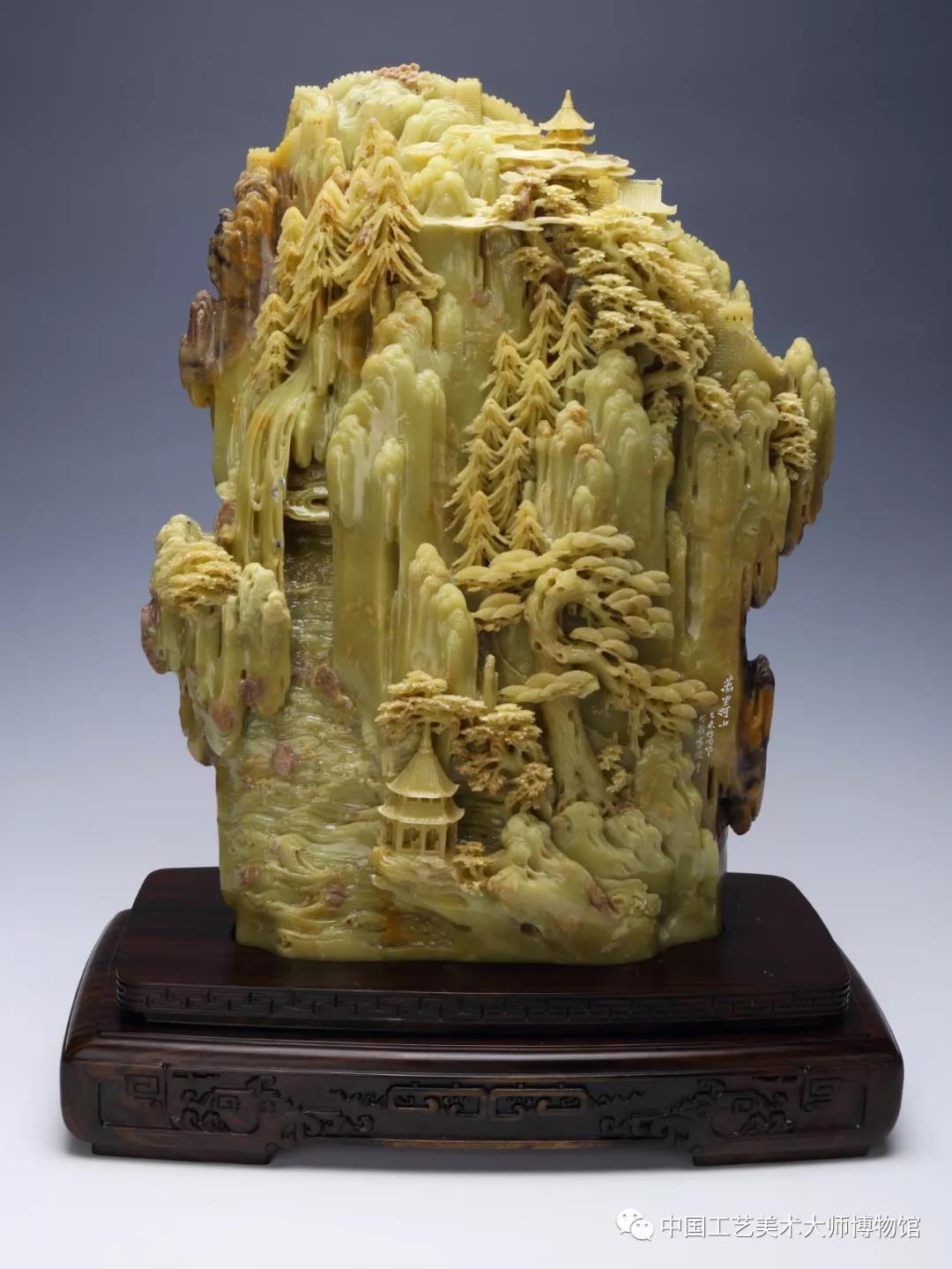

馆藏作品: 周金甫 《江山多娇》 146.6×125cm

青田石雕是以青田石为雕刻材料。青田石,在地质学上称为“叶蜡石”,是一种耐高温的矿物。青田石色彩丰富、光泽秀润,质地细腻,软硬适中,可雕性极强。用青田石雕制的作品五彩缤纷、玲珑剔透、晶莹如玉,别具艺术效果。这件《江山多娇》采用巧色雕刻,双面雕刻了中国传统图案——山石与松树,傲然挺立的松树素雅高洁,与山石交相辉映,刻工精美、栩栩如生,描绘了江山如画之景。作品的色彩淡雅深沉,显得稳重而内敛。

青田石早在崧泽文化时期(距今已约6000年的历史)就被人类所利用,雕作 装饰品。青田石雕历史悠久,据史料记载,发端于距今1700多年前的六朝(公元 222—589年)。青田石早在崧泽文化时期(距今已约6000年的历史)就被人类所利用,雕作装饰品。青田石雕历史悠久,据史料记载,发端于距今1700多年前的六朝(公元 222—589年)。

馆藏作品:林汉立 《秋色胜春朝》 高29cm,宽42cm,厚15cm

林汉立(艺名牛克思),与林观博为兄弟,八岁时被领上石雕之路,继承和发扬了传统的石雕技艺风格,擅长山水、动物的雕刻,有“雕刻山水甲天下”之称。这件《秋色胜春朝》采用青田金玉冻石,走刀立线坚定而柔和、简练而生动,层次分明,挖钉掩瑕变化灵活。作品充分利用内蕴的青玉冻层在潺潺流水中央留出一块块石皮,达到"清泉石上流"的艺术效果。综合运用镂雕、立雕、深浅浮雕等复杂工艺,从大局着眼,细详入手,轻重有序,层次分明,不论重山绝壁、云峰石色,还是亭台楼阁、古树层林,都天机尽显。人工雕琢与自然古朴,在一件作品上达到和谐,共同营造出深邃蕴藉又生机蓬勃的意境,达到了“山苍树秀、水活石润,于天地之外,别构一种灵奇”的境界。

青田石雕因材施艺、因色取巧,雕刻技艺极为精湛,尤以镂雕技艺见长;雕工乃技法体现,没有精湛的雕技,再好的青田石亦无法达到形神合一。青田石雕刻立体、镂空、繁简有致,层次分明,雕刻家创作时心、眼、手一致,进入所谓随心所欲境地。行话说:纯、畅、神。纯,指石质温润,清纯,雕刻家要具备“相石”功夫;畅,指雕工娴熟,流畅,一气呵成;神,指作品新颖入神,表达出深刻内涵,精气神韵。

馆藏作品:倪东方《蓝石生辉》27×36×13cm

《蓝石生辉》材质为青田封门蓝玉冻,是青田石雕作品。倪大师相色施艺,巧唤石魂,去繁求简,运刀无多,尽现风流。根据石材原料,设计创作,尽量不改变石材原本形态,雕镂之妙,在刀技之外。作品脱俗朴雅,造型古朴典雅,雄健严谨,散发浓郁的东方之美。正如文化学者余秋雨评价倪大师所说,“是‘天人合一’的哲学凝结,是自然神祇的物化成果。先生撷取大地图像,使石料获得了文化自信......印石的自然纹理、天赋色彩、固有质感,成了印石之美的主调。以这样的主调来面对文化,是文化的幸事,也是文化的提升。”

馆藏作品:陈小甫《南瓜》25x20x27cm

青田石雕工艺发端于六朝时期,有相石、开坯、雕琢、封蜡、润色等工序,尤以铎雕技艺见长,且圆雕、钩雕、高浅浮雕、线刻交替使用。青田石雕题材广泛,鱼虫花鸟、山水人物皆有,均精雕细刻,神形兼备,大气之中不失精妙,工艺规范,自成一格。

《南瓜》运用“因势造型”、“依色取巧”的技巧,并发挥青田石自身石色、石质、可雕性的优势,刻画出既写实又尚意,且极具艺术感染力的南瓜。作品具有浓郁的生活气息,细腻精巧,形神兼备。

文化轶事

相传古时,青田山口村住着一位青年农民,靠卖柴度日。一天,他在山上砍柴时不小心将柴刀砍在石头上,石头被 "啪"地劈落一块,捡起一看,那石头晶莹透亮,色彩斑斓, 美丽极了。他将那块石头带回家,琢磨成一颗石珠,挂在女儿的脖子上。乡亲们争相观看,后来都纷纷仿效,上山寻找那奇妙的石头,做成各式各样的装饰品。

馆藏作品:张爱光《红润》41×30cm

作品原材料为青田金玉冻石。青田石因产于浙江省青田县一带而得名,是雕刻石中的精华,质地细腻,莹洁如玉。冻石以浅青色为上品,最为名贵。青田冻石最神奇的效应就是“冻”,盛夏酷暑,大汗淋漓之时,只要把寸许长的一条冻石放于手心,顷刻间就会汗收暑消,浑身凉爽如秋。

因材施艺,依色取巧,是青田石雕工艺的特色,而镂空更是青田石雕工艺的独门绝技。作者充分利用石头天然的色彩纹路,精心设计、雕琢。《红润》上部为葡萄藤,颗颗葡萄圆润饱满、晶莹剔透,底座雕刻了翘首的小鸟与待放的花苞,整体动静结合、充满生气,体现了石头的自然美与艺术美。

馆藏作品:林观博 《万里河山》高58cm,宽40cm,厚22cm

林观博出身于石雕世家,15岁从事石雕行业,擅长龙凤、山水、花鸟、动物作品的雕刻。这件《万里河山》由林观博设计,其雕刻充分体现了“巧、精、大”的特点。作品选用了质地细腻的“石中君子”封门青为雕刻材料,因材施艺、以色取俏,以高远式构图。作者以精湛的镂雕技术,结合高、浅浮雕和线刻等雕刻技艺精心雕刻出古色古香的城墙楼阁、雄浑苍劲的峭崖苍松、渺茫掩映的江水帆船,或近或远,或虚或实,使作品具有山高水远的大境界,又有花草树木、亭台楼阁的精细秀丽。

青田石雕自成流派,基调为写实而尚意;手法多样;工序严谨。石雕艺人们根据石材的特点展开构思,使青田石雕形成独特的江南风格和浓厚的民间特色。其中巧色精雕在石雕中更独树一帜,雕刻家以匠心构思把质感、纹理和色彩美自然地融化在物象中,使无生命的石头流泻出生命的光彩,达到了“晶莹神工艺,错落鬼斧锈”的境界。正是青田石雕天然的石质之美、斧凿夺神鬼的雕刻,使得青田石雕成为名符其实的“国石”,也使得它有了高比黄金的价值。许多佳作被视为国宝收藏、国礼赠送, 《宝典福书》等作品被故宫博物院等著名博物馆收藏,《群马》等作品分别赠与 前苏联、美国、朝鲜等国家元首。青田石雕不仅文化积淀深厚,而且在中国印学、 石雕史研究等方面都蕴含着丰富的文化信息。

馆藏作品:张爱廷《代代福》40×25cm

张爱廷利用家乡所产青田石进行雕刻,青田石质地温润,色彩斑斓、花纹奇特,硬度适中,一块块山石经过妙手,重赋生命,感染着每个观众。作品颜色运用巧妙,雕刻出一根藤上的两只葫芦,展现了葫芦被竖向劈开后的内部场景:小男孩怀抱粮食袋坐于葫芦内部,质感细腻,线条简洁生动,人物神态栩栩如生,上方的葫芦瓤惟妙惟肖,形象逼真。整个作品布局合理、浑然一体,激起人们无尽的遐想,给人以美的享受。取“袋”字谐音,“袋袋相扣”预示“代代多子多福”,意蕴深厚,形神臻于完美,是件非常难得的青田石作品。

馆藏作品:徐伟军《清香》43.8×28cm

“有石美如玉、青田天下雄;国材施雕琢,人巧夺天工”,发轫于浙江青国的青田石雕,奔放大气,形神兼具,自成流派,素有“天下第一雕”之美誉。在青田石雕雕刻技艺中,缕雕是最具特色的一种,也是最难掌握的一种。在雕刻兰花的过程中,通常会用到缕雕技巧,这种技巧能够体现出兰花的空灵飘逸。《清香》便是一件典型的锁空技艺作品。整件作品,气韵生动。作者特地保留了原石粗糖的表皮作为假山,结合石头上原有的孔洞,运用“洞法”加以修饰,形成“瘦、邊、漏”的效果,石缝中钻出的兰花丛丛叠叠,叶与花的疏密洽到好处。

制作简述

1.选料

选料大致可分按料选题和按题选料两类。按料选题是指根据石料的形态、质地、色彩,苦心经营,精心设计。艺人往往将石料摆在案头,横摆斜置,仔细观察,反复构思,一旦面前的石料与脑中的某一灵感图像相契合,便挥锤握凿,确立作品雏形。按题选料则不同,艺人先有主观构想,形成某个新颖构思,然后苦心寻找合适的石料。

2.打坯戳坯

有了构思布局后,便“打坯戳坯”,用打坯凿在石料上劈削出作品的外轮廓、景物的大块面,以简练概括的手法将构思变成视觉形象。

3.放洞镂雕

“放洞镂雕”是一道费时最多、技艺最复杂的重要工序,雕刻过程采用减法,不断剔别除作品实体外层的多余石料,逐步显现景物实体,表现实体的空间和里层的丰富层次。

4.精刻修光

“精刻修光”是指深入刻划细部,修饰外貌,着重刻划景物的细微之处,使作品显得更有生气、更为美观、更加传神。“配垫装垫”是作品不可缺少的有机组成部分,一个与主体自然和谐的好装垫,不但可与主体相互映衬,更能起到突出主体的重要作用。最后一道工序是“打光上蜡”,使作品外表光洁明亮,充分显现石料的材质美、色彩美。

5.雕刻

青田石雕的雕刻手法分圆雕、镂雕、浮雕、线刻等数种,以圆雕最为常见,尤以镂雕最具特色。在具体操作上,圆雕、浮雕在布局后用斜口刀尖勾勒出景物的轮廓,用平口刀削刮空余石面,再用刀浅刻,以表现景物的结构、层次。“线刻”是以刀代笔,在石雕上刻划出阴线。主要用在人物的须发,服饰图案,动物的皮毛、鳞片,山水的屋宇瓦楞,花卉的叶筋,炉瓶、印盒上的装饰图案等处,可以达到鲜明醒目的效果。镂雕广泛使用于雕刻山水、花卉作品中,能使作品层次丰富,玲珑剔透。主要有放洞和镂雕两个环节。放洞给镂雕创造条件;镂雕是在放洞的基础上,经过凿、刀、刺的镂刻,使圆洞成为实体之外的形态多变的空间,能使作品层次丰富,玲珑剔透。

青田石雕受世人青睐,不仅因为雕艺精湛,还因为它的载体青田石的名贵。青田石雕是一代代石艺人和欣赏者们共同创造的民族优秀文化,是有生命、有灵魂的艺术。在功能审美化的趋势中,一些审美倾向原来较强,或其功利性侧重精神意愿而非物质功能的原生形态,其价值转型显得更为自然流畅,也更为现代人所钟情。

青田石雕的丰富内容和理论指导价值,正是传统工艺文化的精华所在,对于21世纪具有中国特色的物质文化建设具有重大的意义。