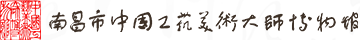

馆藏作品:罗海 《松林幽居砚》 43×32×11cm

砚之起源很早,大概在殷商初期,笔墨砚始以粗见雏形。刚开始时人们用笔直接蘸石墨写字,后来因为不方便,无法写大字,古人便想到了可先在坚硬东西上研磨成汁,如石玉、砖、铜、铁等。殷商时青铜器已十分发达,且陶石随手可得,砚乃随着墨的使用而遂渐成形,古时以石砚最普遍,直到现在经历多代考验仍以石质为最佳。可以作砚的石头极多,我国地大物博,到处是名山大川,自然有多种石头。产石之处,必然有石工,所以产砚的地方遍布全国各地。

馆藏作品:梁佩阳《蹴鞠》44×35×5.5cm

七十年代末,在陕西姜寨新石器时代遗址中,出土了一套绘画工具,其中有石砚、研棒及砚盖,距今约7000年左右。1975年,湖北云梦睡虎地秦墓出土的战国墨砚,是用鹅卵石打磨制成。不过,那时的墨为天然矿石,需用研棒辅助,才能将墨磨至细。目前所知,汉代由于发明了人工制墨,墨可以直接在砚上研磨,故不需再借助磨杵或研石研天然或半天然墨了。

馆藏作品:黎铿《红棉吐蕊砚》36×19.5×12cm

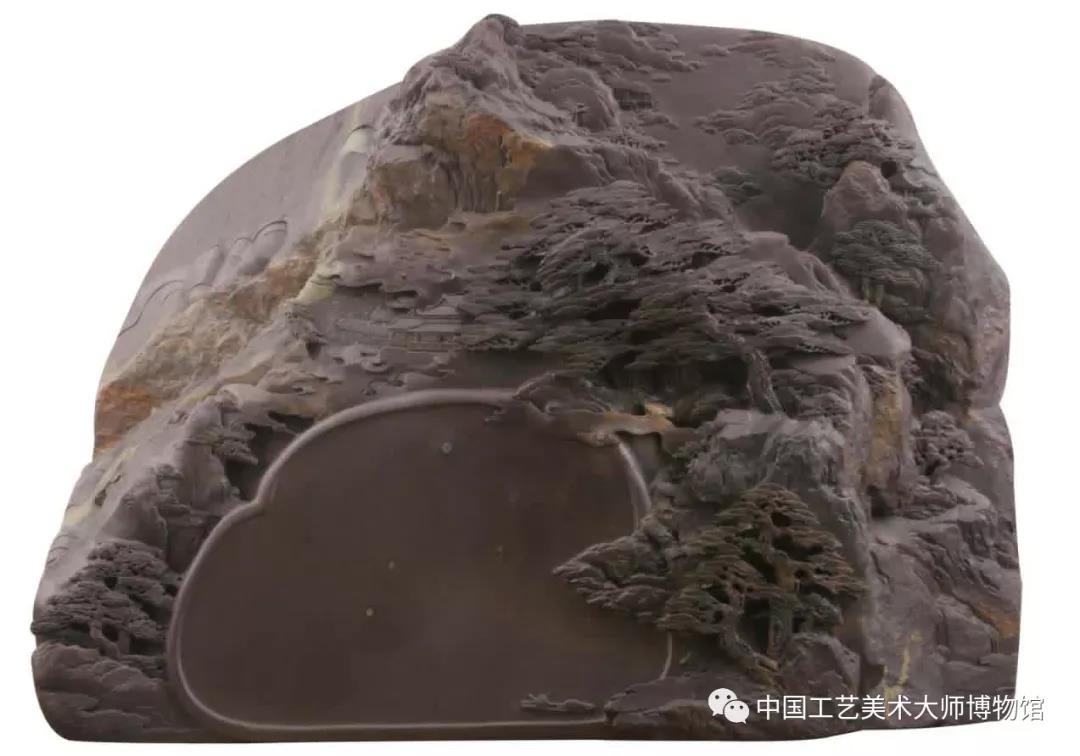

馆藏作品:石飚 《渔归》24×14×4cm

三国两晋南北朝时期石砚、陶砚是主流,但也出现了一些新砚种,如漆砂砚、青铁砚、圆铜砚。随着青瓷的烧制以及在社会生活各个领域的广泛应用,瓷砚成为南方地区砚的主要品种。青瓷砚多为圆形,有足,中间砚堂处无釉,以利研墨。与之对应,北方地区盛行方形四足砚,即石雕砚,砚上雕刻丰富,“雕有各种图案,极其精工”,开中国古代砚面雕刻艺术之先河。

馆藏作品:曹加勇 《黄河之水天上来》 84×84×4cm

隋唐时期砚台的发展主要体现在三方面:首先,端石、歙石等专用砚材的开采使用,结束了以前杂石制砚的历史,制砚呈专门化趋势。端砚、歙砚、红丝砚、澄泥砚为唐代四大名砚。其次,瓷砚比重逐渐增大,已成社会生活中非常普遍的文化产品。

两宋时期,砚台在形制、材质等方面发生了重要变化。形制上,砚形基本为唐代的延续和演变,以实用性为总趋势,最显著的特点是在箕形砚的基础上创制出抄手砚。抄手砚体轻且稳,多为长方形,既实用又显庄重,成为砚台发展史上的重要砚式。砚材上,产于今甘肃省卓尼县的洮河砚异军突起,并与端砚、歙砚、澄泥砚并称“四大名砚”,备受世人青睐。此时,砚台收藏、品鉴之风盛行,论砚名篇、砚史专著迭出。

馆藏作品:黎铿 《四海升平砚》 25.5×16×4.2cm

元代时期,砚台的砚形拙朴粗狂,制作不甚精细,略显粗糙。由于北方气候寒冷,底部可以加热的暖砚成为这一时期的特色。

明清时期是砚文化发展的鼎盛时期,砚形丰富多样,花草树木、虫鸟鱼兽都成了制砚的主角,砚上铭文增多。砚也从实用性向艺术性、收藏性转变砚材之多为历代之最,石、泥、瓷、竹、木、水晶、象牙等材质不胜枚举砚雕艺术大放光彩,制砚工艺迈向巅峰,制砚名家辈出,如顾二娘等,他们灵活运用圆雕、浮雕等多种技法,极大地推动了砚文化的发展进步。

随着时代的发展,客观上今天真正使用毛笔和砚这一传统书写工具的使用者越来越少,现今社会砚台已从单一的使用转变为欣赏和收藏的艺术品,其实用功能正在退化,这是不争的事实,而欣赏与收藏功能在不断地升温,这就对当代的砚雕艺术提出了更高的要求。一件好的砚雕作品除了满足人们磨墨的要求外,还要在造型、内容、布局上给人以美的感觉,也就是说满足了人们实用的同时,也巧妙地安排了观赏的内容,只有在满足这一条件下,才能称之为一件好的砚雕作品。当代砚台的雕刻工艺有一定的地域文化差别,有粤工、歙工、苏工、海派等通俗叫法,各有特点,较有代表性。其它砚种如松花砚流行仿刻清代宫廷砚,历史不长但近年来已有一定影响力的苴却砚却很受歙砚工艺的影响。从文化属性上分,也可分为文人砚、宫廷砚、民俗砚等,文人砚以追求书卷气见长,宫廷砚以取材精美、雕刻精美为主,民俗砚的特点则是富有民间趣味。

砚雕大师们在继承传统砚石材雕精华的基础上抛开传统思维和制作,比如集大材料、大制作、技法、刀法等一系列手法交错运用,巧妙利用各种砚材之石质、纹理、石色等一系列天然石品进行俏色雕刻,使作品精致典雅,给人一种强烈的立体艺术。

馆藏作品:罗海《星海腾蛟龙砚》 28×48×12cm