湖南醴陵瓷土矿产丰富,水陆交通便利,清末宣统年间创烧出釉下五彩瓷。其成品耐磨损、耐酸碱、不褪色,釉面不含铅镉等微量元素,使用过程中不会对人体健康造成损害。

醴陵釉下彩技艺是先在半成品坯上彩绘图案,再施釉高温窑焙烧而成的。烧成后的图案被一层透明的釉膜覆盖,晶莹透亮。釉下五彩瓷器的瓷质极为细腻,画工精美,五彩缤纷。

1911年湖南瓷业公司烧制的代表作“扁豆双禽”瓷瓶,瓶体洁白如玉,造型宛如凤尾,线条流畅,釉面晶莹润泽,色彩沉稳典雅,构图生动自然,工艺精湛,令人惊叹。该瓶在1915年美国旧金山举行的“巴拿马万国博览会”上,与国酒茅台等一起同获金奖,成为中国陶瓷发展史上的一个里程碑式标志,从而使醴陵瓷享有“国瓷”美誉。可惜陵釉下五彩瓷只经历了短短的一、二十年发展期,后受战争影响,生产下滑,技艺传承中断。

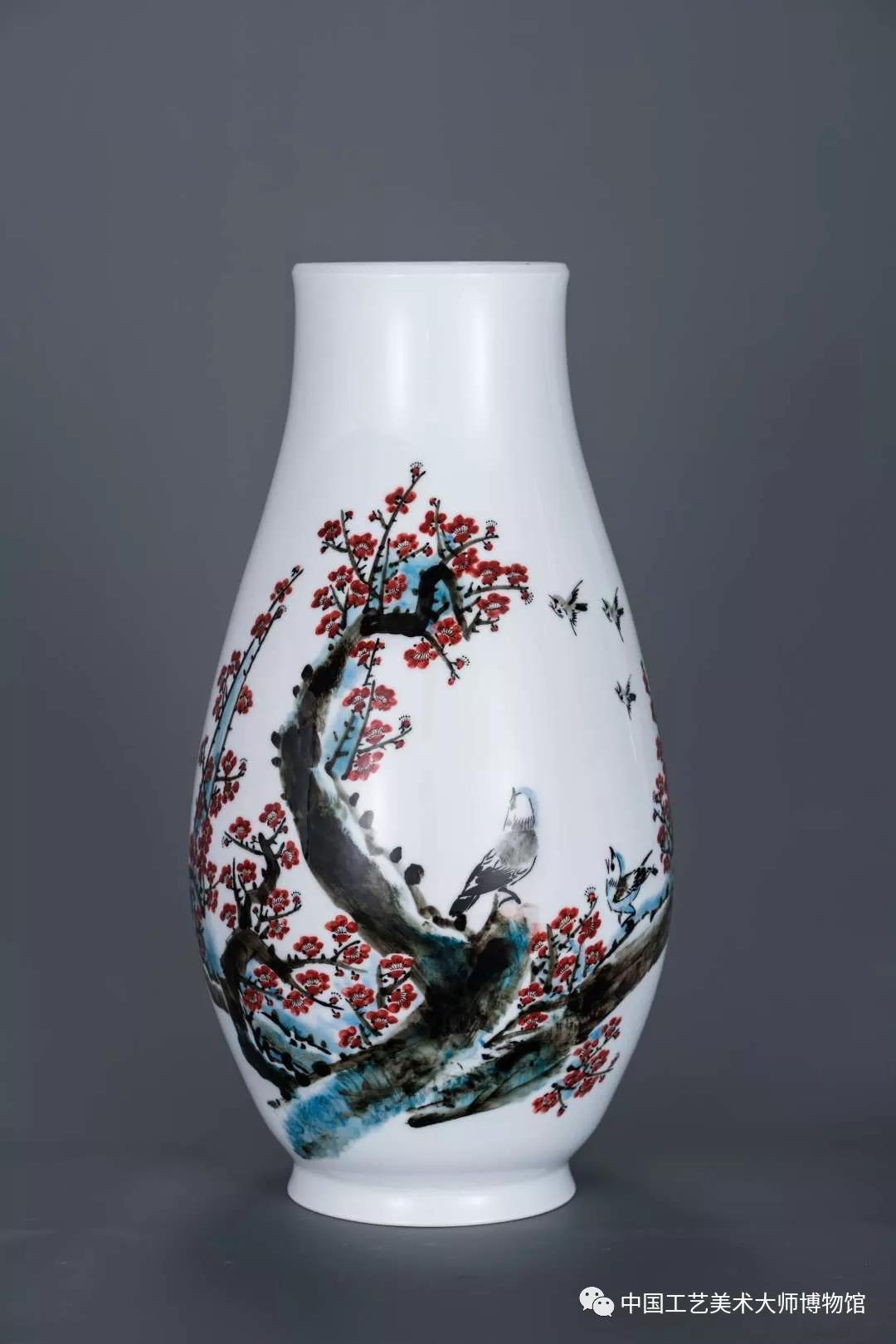

馆藏作品:邓文科《梅鹊争春》 60×30cm

《梅鹊争春》器型硕大圆润,采用醴陵釉下彩绘技法,格调高雅,气韵生动。红梅交错有致,疏密得体,画面色调清晰,枝干运用书法用笔,写意十足,梅花与喜鹊顾盼得宜,鸟儿栖于枝干上,用笔简练,侧首仰望,画面充满生机,表达出了吉祥、喜庆和步步高升的感情色彩和美好寓意。

1949年醴陵和平解放,衰落的醴陵瓷业有如枯木逢春。1954年湖南省陶瓷研究所成立后,在吴寿琪等老艺人的努力下,恢复传统技艺,培养釉下彩绘人员,并努力改革工艺技术,使釉下五彩瓷得以重放异彩。1958年后,醴陵为北京十大建筑制作陈设瓷,为人民大会堂、钓鱼台国宾馆制作国宴用瓷。

馆藏作品:黄永平《茶花》53×18cm

《茶花美人》肩瓶采用自制轴下色料,用国画双分水填色和“三绝制”法,将画面溶于轴下,画面平滑光亮,具有饱满的水份感,瓶体上有层次清晰,需有立体感的茶花一株,淡而有神;一只喜鹤站立枝头,寓意鸿运当头。整体构图疏密有致,绘画精工巧。作品风格清新明快高贵典雅、装饰感强。

上世纪70年代醴陵群力瓷厂等单位为毛泽东主席精心制作了几批薄胎釉下彩四季花卉系列日用瓷器,成为20世纪中国乃至世界瓷器史上的珍品,达到了“白如雪,薄如纸,润如玉,明如镜,坚如铁,声如磬”的瓷艺最高境界。这些瓷器借毛泽东诗词寓意作画,画工精美,巧夺天工,将诗、画、瓷三者合一,具有极高的艺术魅力。此后醴陵釉下五彩瓷以其精湛的技艺和至高的品质,被选为国家礼品瓷,作为党和国家领导人赠送外国元首、政府首脑的礼品。

馆藏作品:陈扬龙《丛中笑》高32cm

《丛中笑》正是“薄施淡染”的代表作,器形类似天球瓶,圆润、饱满,在瓶颈部位刻三环增添了几分秀气。主体绘制牡丹,突破了传统以花为主、叶为次的表现形式,相反以叶子绘于花前面,将花藏于叶子后面,叶子舒展灵动,牡丹妩媚,仿佛在丛中微笑。整个作品气韵生动、空间感强烈。

改革开放后醴陵瓷艺术家与时俱进不断创新,尤其是进入21世纪后,醴陵瓷业迎来了发展的又一春天。

在材料上,醴陵瓷工艺美术家们开始添加更多的稀有元素,运用有效的高科技手段来控制各种元素的含量,使釉下五彩的颜色更加丰富多彩。

在工艺上,醴陵的陶瓷工艺美术家们创造了许多新的表现手法,在传统的兼工带写及印花基础上移植了水墨大写意技法,把醴陵釉下五彩瓷的艺术价值充分发掘出来。在器型上大胆创新,作品更加别致精美。

馆藏作品:宋定国《吉祥如意瓶》 61×33cm

《吉祥如意瓶》是醴陵釉下五彩瓷作品,器型硕大饱满,造型严谨对称,画面构图上注重空间布置以及人物与其他元素的穿插关系,色彩丰富且协调,配色雅致,主题人物突出。作者绘制的观音像慈祥柔美,气质超凡脱俗,眉如小月,眼似双星,充满和蔼祥瑞之感。观音左手抚摸公鸡寓意“大吉”、右手持荷花寓意“祥和”,由此表现出“吉祥如意”。

2008年釉下五彩瓷烧制技艺入选国家级非物质文化遗产名录。继吴寿琪、林家湖唐汉初等老艺术家之后先后涌现出邓文科、陈扬龙、熊声贵、王坚义等国家级艺术大师及一批湖南省工艺美术大师,他们的作品代表了现代醴陵瓷艺的最高水平,受到收藏界的广泛欢迎,被国内外众多艺术馆、博物馆收藏。

馆藏作品:王坚义《紫气东来》 62×32cm

《紫气东来》画面以紫藤为主要题材,突出主题“紫气东来”。藤条上站着一只黄鹂鸟,跃然于画面,使作品显得生动而富有灵气。作者还擅长中国画技法,在画面设计上精工细描,丰满而且主次分明,色彩明亮而不失雅致,意境幽远绵长,观之令人耳目一新。